省エネ適合性判定(省エネ適判)とは、建築物が国の定める省エネ基準に適合しているかを判定することを指します。

2025年4月以降、ほとんどの建築物は新築や増改築を行う場合に、事前に省エネ適合性判定を受けることが義務付けられています。

基準に適合しなければ建築物の着工や建物を使用することができません。

この記事では、省エネ適合性判定の全容、費用や書類などの詳細について詳しく説明します。

省エネ適合性判定についてお悩みなら、丁寧で安心できる「環境・省エネルギー計算センター」に相談しよう!

省エネ適合性判定について迷ったら、豊富な実績が強みの「環境・省エネルギー計算センター」をご利用ください。

上場企業・大手設計事務所など1,200社以上をサポートしており、累計3,000棟以上の業務実績、お客様のリピート率は90%以上を誇ります。

高品質かつスピード納品、スムーズなやり取りが可能で、面倒で複雑な省エネ適合性判定を安心して任せられたと評判です。

簡単にスピード見積も可能なので、省エネ適合性判定を検討されている方はぜひお試しください。

省エネ適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)とは

2017年4月1日、建築物エネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)が施行され、建築主が特定建築の新築・増改築をするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画)を作成のうえ、工事着手の前に登録省エネ判定機関または所管行政庁にて適合判定を受けることが義務付けられました。

その後、2021年4月1日の法改正により特定建築の範囲が拡大され、非住宅部分の床面積の下限が「2,000㎡」から「300㎡」に引き下げられ、2025年4月1日からは原則としてすべての建築物が省エネ基準適合義務の対象となりました。

省エネ適合性判定は、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、省エネ基準に適合していなければ、確認済証や検査済証の交付を受けることができません。

この建築物省エネ法は、近年建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることを背景に制定されたもので、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務などの規制措置と、誘導基準の適合した建築物の容積率特例などの誘導措置を一体的に講じているのが特徴です。

ここからは、省エネ適合性判定の概要を解説のうえ、手続きの流れについても詳しく見ていきましょう。

適合基準となる省エネ基準は「一次エネルギー消費量の基準」および「外皮性能基準」

判定対象となる一次エネルギー消費量とは、「空調設備」「機械換気設備」「照明設備」「給湯設備」「昇降機」のエネルギー消費量を合計して算出します。

評価対象となる建物において、設計仕様で算定した一次エネルギー消費量が、標準仕様で算定した一次エネルギー消費量以下になることが求められます。

省エネ基準のもう1つの指標「外皮性能基準」は、住宅のみが対象です。

外皮(建築物の内外を隔てる境界)からの熱損失をあらわす「外皮平均熱貫流率」の基準値を定めます。

なお、省エネ基準において、非住宅用途部には外皮性能基準は適用されませんが、一次エネルギー消費量の計算を行う上で、外皮性能に係る事項を入力する必要があり、設計においては外皮性能を考慮しなければなりません。

省エネ適合性判定の計算方法

省エネ適合性判定の判定に用いる指標であるBEIは、下記の計算式で表されます。

BEI = 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準一次エネルギー消費量

省エネ適合性判定で適合するには、BEIが以下の基準を満たす必要があります。

| 新築および既存建築物の増改築 | BEI≦1.0 |

| 既存建築物(平成28年4月に現存する建築物) | BEI≦1.1 |

建築物が省エネ適合性判定に適合していない場合は?

省エネ基準に適合しないと、確認済証や検査済証の交付を受けることができません。

着工が遅延することになるので、最大限の注意を払う必要があります。

したがって、適合性判定に必要な資料の作成とスケジュール管理は、出来るだけ早いタイミングで着手することが好ましいといえます。

省エネ計算や申請の手続きには想定以上の時間と労力がかかります。

貴社が省エネ適合性判定の必要な状況であれば、ぜひ当社「環境・省エネルギー計算センター」をご活用ください。

省エネ適合性判定の対象建築物

2025 年 4 月以降に着工されるすべての建築物

※都市計画区域外で平屋かつ 200㎡以下の建築物を除く(省エネ基準適合の対象にはなる)

※10㎡以下の新築・増改築は適合義務対象外

省エネ適合性判定の業務の流れ

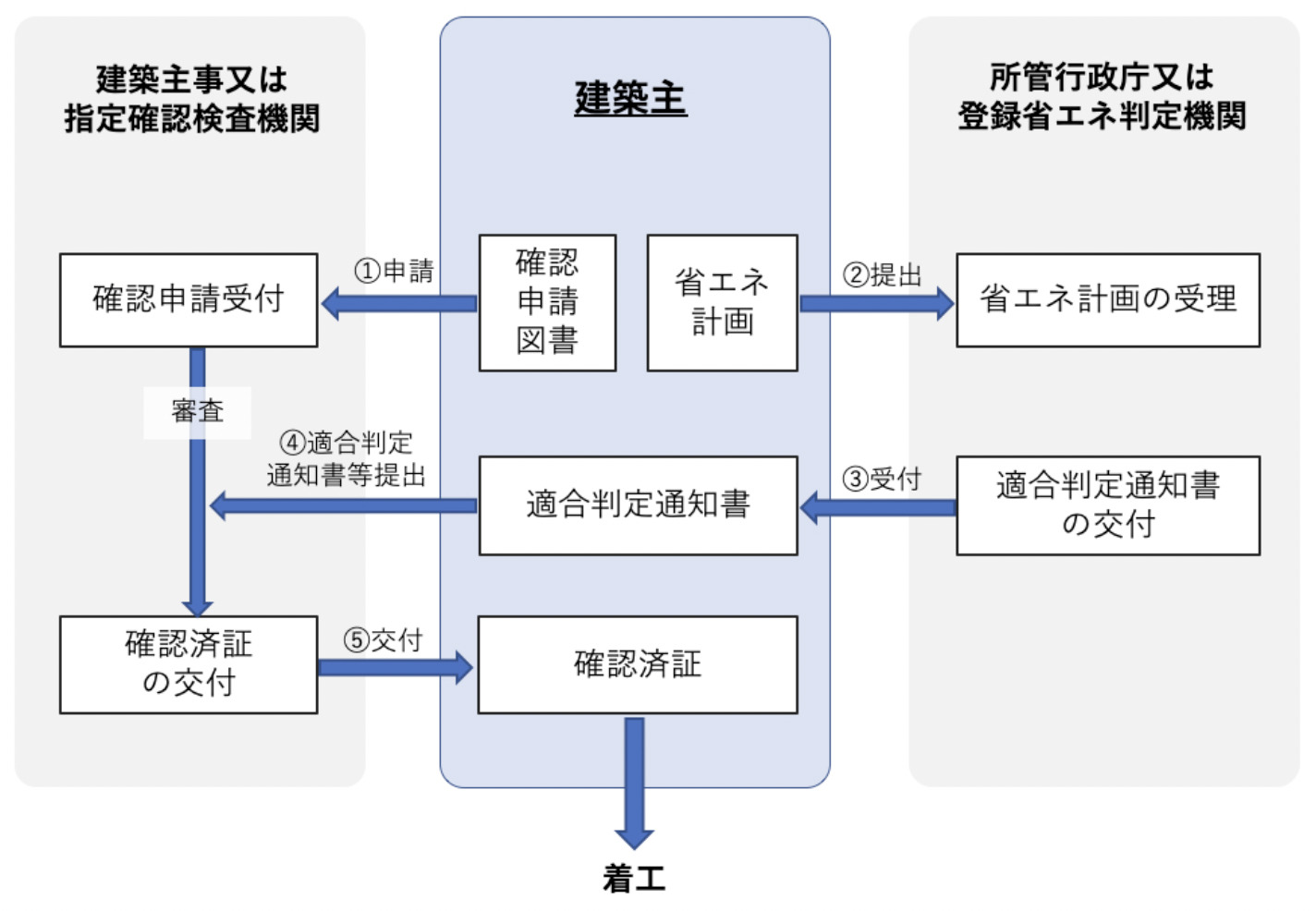

省エネ適合性判定および建築確認の流れを説明します。

業務の流れに登場する関係者について、順を追って解説します。

まず、下図にて大まかな流れをご覧ください。

省エネ適合性判定および建築確認に関連する行為は以下5段階の対応が必要です。

①建築確認申請(建築主→建築主事又は指定確認検査機関)

②省エネ適合性判定資料提出(建築主→所管行政庁または登録省エネ判定機関)

③省エネ適合判定通知書の交付(所管行政庁または登録省エネ判定機関→建築主)

④省エネ適合判定通知書等の提出(建築主→建築主事又は指定確認検査機関)

⑤確認済証の交付(建築主事又は指定確認検査機関→建築主)

確認申請図の審査は比較的時間を要するため、当該審査中に「省エネ適合判定通知書」の交付がなされるのが一般的です。

この省エネ適合判定通知書を、確認申請の審査者に提出することによって、確認済証の交付がされます。

では、一つひとつの行為についてもう少し詳しく説明しましょう。

① 建築確認申請(建築主→指定確認検査機関または所管行政庁)

建築主は、建築主事または指定確認検査機関に対して建築確認申請を行います。この時点では、省エネ適合判定通知書の提出は不要です。

② 省エネ適合性判定資料提出(建築主→指定確認検査機関または所管行政庁)

建築確認の申請が完了後、建築主は、登録省エネ判定機関または所管行政庁に対して省エネ適合性判定の資料を提出し、審査を依頼します。

③ 省エネ適合判定通知書の交付(登録省エネ判定機関または所管行政庁→建築主)

登録省エネ判定機関または所管行政庁が省エネ適合性判定の資料を審査し、対象となる建築物が省エネ基準に適合していると判断した場合は、省エネ適合判定通知書を建築主に交付します。

④ 省エネ適合判定通知書等の提出(建築主→指定確認検査機関または所管行政庁)

建築主が省エネ適合判定通知書を受領した場合、建築確認申請を行った建築主事または指定確認検査機関に、この省エネ適合判定通知書を提出し確認済証の発行を依頼します。

⑤ 確認済証の交付(登録省エネ判定機関または所管行政庁→建築主)

建築主事または指定確認検査機関は、建築主より省エネ適合判定通知書の提出を受けたのち、建築確認手続きが完了し次第、確認済証を交付します。

省エネ適合性判定の手数料・費用の目安

省エネ適合性判定に係る費用は、主に「書類作成の代行手数料」と、「適合性判定審査手数料」に分類されます。

書類作成代行業務には、省エネ計算費用も含まれており、建築主・設計事務所が当社「環境・省エネルギー計算センター」のような省エネ計算代行事業者に依頼して行うことが多いです。

省エネ適合性判定は、登録省エネ判定機関または所管行政庁が行う業務で、審査の手数料を収める必要があります。

この省エネ適合性判定業務に関しては、指定確認検査機関が確認検査業務と合わせてサービス提供しているケースが多く、省エネ適合性判定業務と確認検査業務をそれぞれ別会社に依頼するよりも、同じ検査機関にこれら業務を纏めて依頼した方が費用が安くなる傾向にあります。

適合判定通知書が発行されたら、建築主事または指定確認検査機関にて確認申請書と省エネ計画書の整合性を審査しますが、この際の審査費用は建築確認費用に含まれることが一般的です。

省エネ適合性判定に必要な提出書類

省エネ適合性判定のため、登録省エネ判定機関または所管行政庁に提出が必要となる主な書面は以下の通りです。

| No. | 提出書類 |

| 1 | 以下のいずれかの書類 ①省エネ計画書 ②通知書(計画通知の場合) |

| 2 | 設計図書 (設計内容説明書、各種図面、仕様書、各種計算書、機器表、系統図、設備図、制御図など) |

| 3 | 委任状兼同意書 |

| 4 | その他、連絡用書類 |

上記書類の他に、地域に応じ「所管行政庁が必要と認める図書」がある場合は、当該図書の提出が必要となります。

その他、判定機関から拾い図などの省エネ計算のための資料作りを依頼されるケースもあり、省エネ適合性判定に必要な書類は、非常に多く複雑です。

当社にご依頼いただく場合の書類一覧

最後に、当社にご依頼いただく場合の書類をまとめました。書類の詳細はご相談時にお伝えしますので、ご安心ください。

| 共通 | 建築確認申請書表紙(1~6面) |

| 機械設備特記仕様書 | |

| 外皮 | 付近見取図 |

| 配置図(方位のわかる図面) | |

| 仕上表 | |

| 各階平面図(屋根伏図含む) | |

| 住戸平面詳細図(住宅の場合) | |

| 立面図 | |

| 断面図 | |

| 矩計図 | |

| 建具キープラン | |

| 建具表 | |

| 構造図一式 | |

| 熱橋部断熱補強範囲図面 | |

| UB/K/洗面詳細図 | |

| 空調設備 | 空調機器表 |

| 空調平面図 | |

| 空調系統図 | |

| 自動制御図(一式) | |

| 換気設備 | 換気機器表 |

| 換気平面図 | |

| 換気系統図 | |

| 衛生設備 | 衛生機器表 |

| 衛生平面図 | |

| 衛生系統図 | |

| 衛生器具表 | |

| 照明設備 | 照明平面図 |

| 照明姿図 | |

| エレベーター設備 | エレベーター設備特記仕様書 |

| エレベーター図面一式 | |

| 効率化設備 | 太陽光発電図面 |

| コージェネレーション資料 |

省エネ適合性判定(省エネ適判)に関するよくある質問

最後に、省エネ適合性判定(省エネ適判)に関するよくある質問に回答します。

省エネ適合性判定の省エネ計算は自社で出来るのか

結論からいうと、自社でも可能ですが、代行会社に依頼することをおすすめします。

省エネ計算は、数値の把握と根拠資料の準備に時間と労力が非常にかかります。

数値把握や根拠資料は、専門家の私たちでさえも多くの時間をかけて準備します。

少しでも不安があれば、ぜひ一度当社にご相談ください。

省エネ計算で使うソフトは何が良いか

省エネ計算で使うソフトは、行政が管轄している無料ソフト「WEBプログラム」がおすすめです。

| 非住宅 | 標準入力法 | 建築物のエネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版) |

| モデル建物法 | モデル建物法入力支援ツール | |

| 住宅 | - | 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム |

下記の記事では、無料ソフトと有料ソフトの比較や、無料ソフトのおすすめの理由・使い方などについて詳しく解説しています。

自社で省エネ計算を行う予定の方は、ぜひ参考にしてください。

参考:省エネ計算法の無料ソフトのおすすめとは?専門家が徹底比較

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。