省エネ適合性判定で省エネ基準に適合した住宅だと認定後に、省エネ計画に変更が発生した場合、変更した内容を認定審査機関へ申請する必要があります。

しかし計画変更の申請は、変更内容によって複数のルートがあるため、どのように申請すべきか悩む方も少なくありません。特に経験の浅い設計担当者は戸惑いがちです。

変更申請を怠ると完了検査が下りず、建物の引き渡し・使用開始ができなくなるので注意が必要です。

そこで本記事では、省エネ適判後に省エネ計画を変更したケースでのルートの選び方や申請方法、注意点などを解説します。本記事を読んで、どの変更手続きを取ればよいか判断できるようにしましょう。

省エネ適合性判定とは

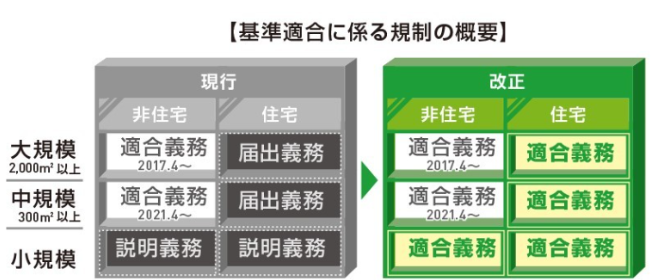

省エネ適合性判定(省エネ適判)とは、新築・増改築予定の住宅・非住宅が建築物省エネ法の基準をクリアしているか審査する制度です。

2024年度までは中規模・大規模非住宅のみ対象でしたが、2025年4月より原則全ての住宅・非住宅を新築・増改築する際に省エネ基準への適合が義務付けられ、ほとんどの建築物で省エネ適判が必要になりました。

引用:住宅・建築SDGs推進センター「住宅の省エネルギー基準と評価方法2024」

省エネ基準適合義務化の拡大は、政府が掲げる「2050年のカーボンニュートラル実現」に向け、建築物が排出するCO2削減が求められているのが背景です。

省エネ適判の対象外の建築物

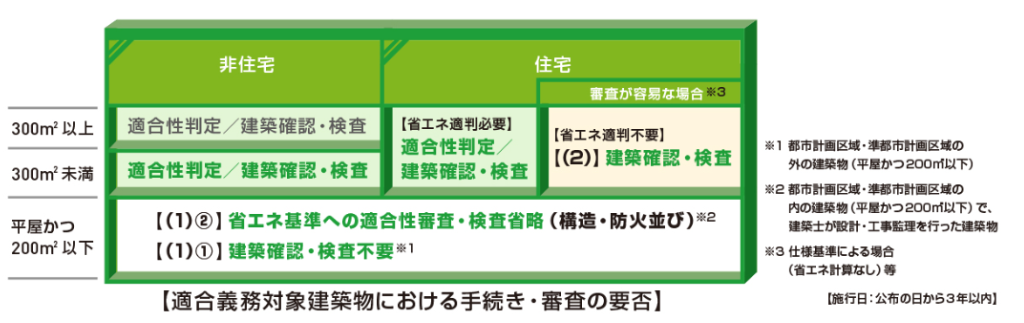

2025年度以降に新築・増改築する住宅・非住宅は、省エネ適判の義務がありますが、審査を省略できるケースも存在します。

省エネ適判対象外の建築物は、次のとおりです。

- 建築確認の対象外となる建築物(都市計画区域・準都市計画区域外にある平屋建てかつ延べ床面積200㎡以下の建築物)

- 建築基準法における審査省略の対象建築物(都市計画区域内でも平屋200㎡以下で、建築士が設計・工事監理した建築物)

- 仕様基準による計画で省エネ基準適合を確認する建築物(省エネ計算を要さない場合)

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について」

建築物の省エネ性能の評価方法には性能基準と仕様基準があります。

性能基準は、外皮性能(UA値)や一次エネルギー消費量(BEI)を計算で評価する方法、仕様基準は、『この断熱材を使う』『この設備を入れる』といった決められた仕様通りに設計して適合を確認する方法です。

仕様基準は計算が不要なぶん確認審査が簡略化され、適判手続きも省略可能です。

省エネ適判を申請する流れ

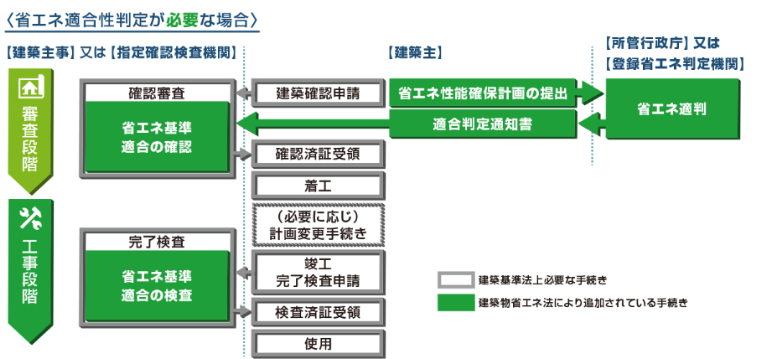

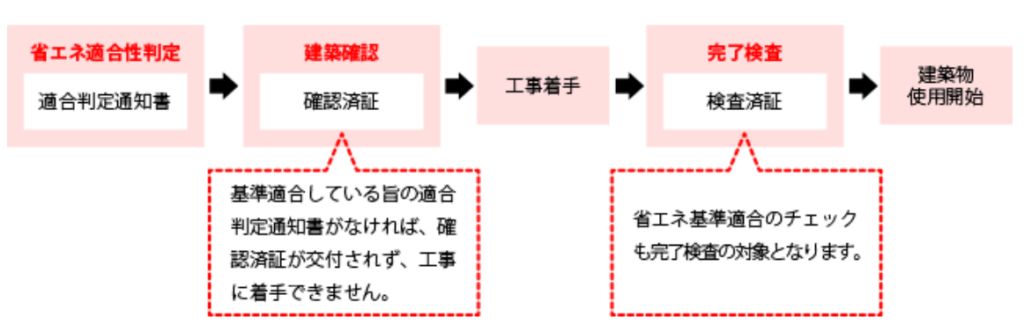

省エネ適判が必要な建築物で省エネ適判を申請する流れは、次の通りです。

- 登録省エネ判定機関を選定し、省エネ適合性判定の申請を行う(所管行政庁への依頼も可)。

- 判定機関で審査。

- 適合判定通知書の交付。

- 建築主事へ通知書写しを提出し、確認済証交付(着工可能に)。

- 施工。

- 竣工後、完了検査申請時に省エネ図書を添付して、検査を受ける。

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について」

審査は、所管行政庁もしくは国土交通省が認定した登録省エネ判定機関に依頼します。

登録省エネ判定機関は、住宅性能評価・表示協会の公式サイトで検索可能です。

省エネ適判で必要な様式は、国土交通省の公式サイトにある「適合性判定に用いる様式」等からダウンロードできます。

省エネ適判をクリア後、適合判定通知書を受け取って建築主事等より確認済証が交付され、工事の着手許可を得られます。

さらに竣工後の完了検査時、省エネ適判で認定を受けた省エネ計画を元に、完成した建築物が省エネ基準に適合しているか確認するのが基本です。

※完了検査では省エネ適判取得時の計画どおりに施工されたか確認されます。

引用:住宅性能評価・表示協会「省エネ適合判定とは」

省エネ適判後に省エネ計画を変更するには?

省エネ適判後に省エネ計画を変更した場合、必ず変更計画書等の提出が必要です。

ただし計画の変更内容によって、変更説明書で済む「軽微変更」と再度省エネ適判を受ける「再適判」と申請方法が異なります。

再適判と軽微変更の違い

軽微変更と再適判の判断基準は、計画の根本的な変更の有無です。

再適判が必要な典型

- 用途変更(住居→事務所等):建築確認の計画変更対象でもあり、省エネ適判もやり直し。

- 評価方法の変更(仕様基準↔性能基準、標準入力法↔モデル建物法等)。

- モデル建物法で“モデルの種類”を変更(非住宅)。

これらは軽微変更の対象外となります。

軽微変更(A/B/C)で済むケース

- ルートA:性能が向上する、または性能に影響しないことが明らか。例)外周長の減少、断熱・設備効率の向上、開口面積が増えない変更 等。

- ルートB:もともとBEIが基準より10%以上良い計画で、所定の範囲内で性能が低下。例)外皮平均Uの5%以内の増加、熱源平均効率の10%以内の低下、照明W/㎡の10%以内の増加、PVの方位30°以内・傾斜10°以内の変更 等。

- ルートC:A・Bに当てはまらず、同じ評価方法での再計算により適合が明らか(※用途変更”や“評価方法変更”は不可)。(※ルートCは、登録省エネ判定機関の「軽微変更該当証明書」が必要)

建築基準法における用途変更とは、既存の建築物の利用目的を変更することです。

住宅を事務所に変更する場合や、学校を宿泊施設に転用する場合等が該当します。

用途変更は、建築確認上も計画変更確認申請が必要になる別件の手続きです。エネルギーの適判も再度必要になるので、計画段階で用途がぶれないよう注意しましょう。

モデル建物法とは非住宅の省エネ性能を評価する計算方法で、省エネ計算の手間が簡略化されているのが特徴です。

モデル建物法は手軽ですが、建物の『用途』によってモデルが違うため、用途を変えると適判のやり直しになります。

判断フローとして、以下にまとめていますのでこちらで判断しましょう。

- [START] 省エネ計画に変更あり

- → 根本的な変更(用途変更など)か?

- → [YES]:再適判

- → [NO]:軽微変更

- → 性能が向上するか?

- → [YES]:ルートA

- → [NO]:性能低下は許容範囲内(10%等)か?

- → [YES]:ルートB

- → [NO]:再計算で適合が確認できるか?

- → [YES]:ルートC(要証明書)

計画変更申請のタイミングはいつ?

計画変更の申請時期は、完了検査前です。

計画変更の審査には1ヵ月半程度かかるので、建築物の引き渡し予定日から逆算し、少なくとも完了検査の1.5ヶ月~2ヶ月前までには申請しましょう。

※登録判定機関によって異なりますが、変更審査には通常1〜2ヵ月程度を要します。

また、計画変更申請の認証を得るまで完了検査を受けられず、検査済証が交付されないので注意しましょう。

再適判の変更申請を行う際の手続き方法

省エネ計画の大幅な変更を行った場合、最初に行った省エネ適判の申請と同様の流れで再適判を進めます。再度、必要書類を揃えて登録省エネ判定機関で審査を受け、適合判定通知書が交付されます。

ただし変更申請には、次の書類の提出が必要です。

- 変更後の省エネ計画書

- 省エネ適判申請で提出した図書等で、変更内容に関係のあるもの

変更計画書は、国土交通省の公式サイトにある「適合性判定に用いる様式」からダウンロードできます。

変更申請の審査が完了すると、次の書類が交付・返却されます。

- 変更に関わる省エネ適合性判定通知書

- 変更計画書の副本・添付図書

例:断熱仕様を変更した場合は変更後の外皮計算書や該当部位の詳細図、空調設備を変更した場合は変更後の一次エネ計算書、設備仕様書など

通知書と変更計画書の副本は建築確認を実施する建築主事等へ、添付図書は完了検査申請時に提出しましょう。

軽微な変更を行う際の手続き方法

軽微な変更とは、次のようなケースで認められます。

- 建築物の用途は変わらないこと

- 省エネ性能が向上すること

- 省エネ性能が低下する場合でも基準適合は確保されていること

また、変更内容によってA・B・Cの3つのルートに分類されます。

| ルート | 要件 |

| A | ・省エネ性能を向上させる・省エネ性能に影響しない |

| B | ・省エネ基準以上の性能を有する建築物で、許容範囲内で省エネ性能が下がる |

| C | ・再計算で基準適合が明らかになる |

それぞれの概要や申請方法について、詳しく解説します。

ル-トAの場合

ルートAは、省エネ適判時の計画よりも省エネ性能が上がる、または省エネ性能に影響がないのが確実な変更が対象です。

ルートAに該当する変更例

| 住宅 | 非住宅 |

|

・エアコン等の空調設備で性能が下がらない変更 ・エネルギーの効率的利用が期待できる設備の新設 ・開口部の面積が増加しない変更 など |

・建築物の高さや外周長の減少 ・外気に接する外壁、屋根、床面積の減少 ・省エネ効果が期待できる設備の新設 ・開口部の面積が増加しない変更 など |

変更申請の手続きも比較的容易で、国土交通省の「軽微な変更説明書」と変更内容が分かる図書を、完了検査申請時に建築主事等に提出することで完了します。

ル-トBの場合

ルートBは、変更前の設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量と比較し、10%以上軽減する予定の建築物が、10%を超えない範囲での省エネ性能低下に係る変更が該当します。

ルートBに該当する変更例

| 住宅 | 非住宅 |

|

・居室などの床面積が、それぞれ10%を超えない増減 ・変更前の外皮性能が基準値の0.9倍以下で、基礎断熱の基礎形状などを変更 など |

・外壁等の外気に接する部位等の平均熱貫流率もしくは平均日射熱取得率の5%を超えない増加 ・熱源機器の平均効率10%を超えない低下 ・太陽光パネルの方位角の30度を超えない、もしくは傾斜角10度を超えない変更 |

申請時は、軽微な変更説明書と変更内容が分かる図書を、完了検査時に建築主事等へ提出するだけでOKです。

ル-トCの場合

ルートCは、ルートAやBに該当せず、用途の変更や評価方法は同じで、再計算・再評価による証明が必要な建築物が対象です。

ルートCに該当する変更の例は、次のとおりです。

- 省エネ適判時と同じ計算方法での再計算

- 評価方法を変えずに再計算

※ルートCは登録省エネ判定機関による軽微変更該当証明書の取得が必要です。

ルートCに当てはまる場合、登録省エネ判定機関等に軽微変更該当証明申請書等を提出して再審査を依頼し、証明書の交付を受けましょう。

完了検査申請時に、軽微な変更該当証明書とその内容が分かる図書を建築主事等に提出します。

ルートA・Bと比較して申請に時間がかかるため、早めに行動するのが望ましいです。

現場で迷わない!完了2か月前からのチェックリスト

- 直近の設計図書と納入仕様(空調・換気・照明・給湯・PV)を突合。

- 型番変更/仕様差し替えは効率やW/㎡など定量値で評価。

- 開口寸法・面積・方位の差分を算定(外皮・日射取得へ影響)。

- 断熱材の熱伝導率・厚み・施工範囲の差分確認。

- モデル建物法の場合、用途やモデルの変更有無を確認。

- BEIのマージン(基準比▲10%以上?)を把握し、Bルート可否を検討。

- A/B/Cのルート判定→必要書類と提出先を確定。

- 建築主への影響説明(引渡し時期・費用・必要書類)。

- 申請スケジュールを完了検査から逆算(最低1.5か月前着手)。

- 変更の**社内締切日(凍結日)**を設定し、以降は原則不可と周知。

省エネ適判後に省エネ計画を変更する際によくある質問3選

ここでは、再適判や軽微変更を行う際によくある質問を3つ解説します。

Q1.再適判や軽微変更の費用はいくら?

再適判や軽微変更を行う場合、再度登録省エネ判定機関等に手数料等を払う必要があります。

手数料の価格は、依頼する機関によって異なります。

例えば、日本住宅保証検査機構で戸建ての住宅の変更申請を行う場合の費用は、一戸あたり7,700円〜19,800円程度です。

他にもルートAなら「省エネ適判の手数料×10%」、再適判なら「省エネ適判の手数料×50%」など、ルートによって料金を定めているケースが一般的です。

他にも追加工事や変更工事等、計画の変更により追加コストが発生する可能性があります。

※変更内容や依頼先によって異なります。軽微変更(ルートA/B)の場合は概ね1万円以下、再適判やルートCの場合は元の適判費用の半額程度が多いようです。

Q2.計画変更の申請を忘れたらどうなる?

省エネ適判後に省エネ計画を変更し、変更申請を忘れた場合、変更申請が通るまで完了検査を受けられません。

完了検査が終わらなければ建築物の引き渡しや使用許可が下りないため、些細な変更でも必ず変更申請を行いましょう。

Q3.省エネ適判後の省エネ計画で注意すべきことは?

完了検査では、省エネ適判で提出した図書どおりに建築物の施工が行われたかを確認します。

つまり図書どおりに施工されていない場合は、完了検査が通りません。

完了検査をスムーズに進めるため、完了検査の2か月前頃から、省エネ適判後の省エネ計画との変更点をチェックするのが大切です。

- 開口部の位置、サイズ、仕様の変更

- 外壁の断熱材の仕様、範囲の変更

- 空調設備、換気扇、照明等の変更

エアコンなど省エネ設備の型番変更なども申請対象なので、省エネ計画との相違点を念入りに確認しましょう。

施主に対して、完了検査直前に変更すると変更申請が完了検査までに間に合わず、引き渡しが遅れるということを伝え、変更を受け付ける期限を設けるのも大切です。

そもそも『適判』手続きを回避する戦略

小規模な住宅・非住宅であれば、設計の初期段階から『仕様基準』での適合を選択することも有効な戦略です。計算が不要なため適判手続きが省略でき、この記事で解説したような複雑な変更手続き(再適判やルートC)のリスクそのものを回避できるので認識しておきましょう。

まとめ

省エネ適判後に省エネ計画の変更は、決して珍しくありません。

空調設備や窓の大きさなど、ちょっとした内容でも変更があったら必ず変更申請を行いましょう。

また、建築物の用途変更等による再適判や、ルートCに該当する大幅な省エネ計算のやり直し等の場合、変更申請に手間や時間がかかるのがネックです。

- 『施主の要望で急な変更が入ったが、ルートCの再計算をしている時間がない!』

- 『エアコンの型番変更だけで、一次エネ計算をすべてやり直すのは大変だ…』

このような事態に陥った際、自社だけで対応しようとすると、設計業務が圧迫され、最悪の場合は引き渡し遅延に繋がります。

弊社では、こうした省エネ適判後の急な計画変更にも迅速に対応する専門チームです。判定機関との協議やルートCの複雑な再計算も代行し、御社の設計業務を止めません。

完了検査をスムーズに進めるためにも、ぜひ一度ご相談ください。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。