国内の建築物の省エネ性能を確保するため、2024年4月に施行された「省エネ性能ラベル表示制度」。

それに伴い、事業者は建築物の賃貸や販売を行う際に、省エネ性能ラベルの表示が求められるようになりました。

この記事では、省エネ性能ラベル表示制度の見方や作成方法をわかりやすく解説します。

省エネ性能表示制度とは

2024年度以降に建てられた新築建築物を販売・賃貸する際の広告等に、省エネ性能を表示する努力義務を制定したのが省エネ性能表示制度です。

専門知識がない消費者でも容易に省エネ性能をチェックできる環境を整えることで、省エネ性能への意識を高め、2050年までの脱炭素社会の促進を目指します。

評価方法には、事業者自らが行う方法と国土交通省が指定する第三者評価機関に依頼する方法があります。

自己評価

引用:国土交通省「建築物の省エネ性能表示制度」

新築建築物の販売・賃貸を実施する者が自ら評価する方法が自己評価です。

手数料がかからず申請も容易ですが、客観的な評価ではないので信頼性は低く、ZEH・ZEB水準をクリアしていたとしてもZEH・ZEB認証を取得できず、補助金を申請する際の証明書も発行されません。

第三者評価(BELS)

引用:国土交通省「建築物の省エネ性能表示制度」

第三者評価は、国が認めた第三者機関である「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」が運営しており、BELS評価とも呼ばれています。

BELS評価は、同協会に登録している評価機関に評価を依頼するのが基本です。

申請や資料づくりの手間などがかかりますが、客観的な評価を得られるため信頼性が高く、ZEHやZEB認証も受けられます。

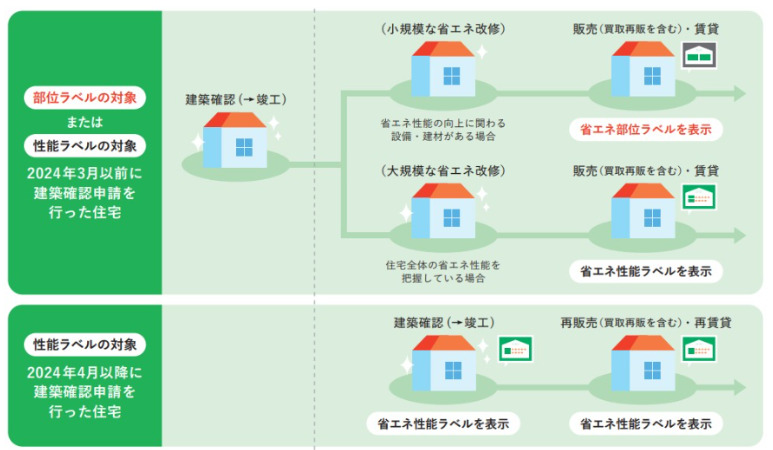

省エネ性能ラベルの見方

省エネラベルは「建築物4種類」×「評価者2種類」の8種類存在し、それぞれ表示項目が異なります。

引用:国土交通省「建築物の省エネ性能表示制度」

記載項目の概要は、下記のとおりです。

| 項目 | 概要 |

| エネルギー消費性能 | 住宅で消費するエネルギーの削減率。星の数が多いほどレベルが高い。 |

| 断熱性能 | 住宅の断熱性能レベル。家のマークが多いほどレベルが高い(住宅のみ) |

| ZEH・ZEB水準 | ZEHやZEB水準を満たした建築物。 |

| ネット・ゼロ・エネルギー | 再エネを含めてエネルギー収支ゼロ以下を達成した建築物(第三者評価のみ) |

| 目安光熱費 | 一年間に建築物でかかる光熱費の目安。 |

省エネ性能ラベルを取得する2つのメリット

事業者が省エネ性能ラベルの利用で得られる利点を2つ解説します。

住宅性能が一目で確認できる

省エネ性能ラベルは専門的な数値ではなく、段階評価や光熱費等で性能を表しているので、省エネの知識がなくても性能の良さを把握できるのが魅力です。

国内で基準が統一されているため、他の建築物との比較も容易といえます。

難しい説明をしなくても建築物の質の高さを一目で伝えられるため、事業者にとっても利便性の高い制度です。

さまざまな媒体の広告で利用できる

新築建築物の販売・賃貸を行う際、WEB・パンフレット・チラシなど、さまざまな広告媒体にラベルを表示できます。

近年では不動産を紹介するWEBサイトでも掲載できるサービスが増え、自社の物件を多くの消費者にわかりやすくアピールできるでしょう。

省エネ性能ラベルを取得する際の注意点

ラベルに実際の性能よりも優良であると誤認されるような情報を表示した場合、国土交通省から勧告や命令を受ける恐れがあります。

また、表示後に仕様の変更など、省エネ性能の低下が生じた場合は、迅速にラベルの修正などを行い、正確な情報を消費者に表示するのが重要です。

省エネ性能ラベルを自分で作成する方法

省エネラベルを自己評価で作成する方法を解説します。

評価者

新築の建築物を販売・賃貸する者が評価を実施します。

省エネ性能ラベル等作成プログラムの使い方

ラベルの作成には、住宅性能評価・表示協会の公式サイトにあるWEBプログラムを使用します。

プログラムへの入力内容は、建築物の設計が「性能基準」か「仕様基準」かによって異なります。

「性能基準」の入力方法は、下記のとおりです。

- 建築物の使用用途や構造などを入力する

- エネルギー消費性能等を入力する

- 再エネ設備の有無等を入力する

- 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム等で作成した省エネ計算の結果を入力する

- ラベルを発行する

「仕様基準」の入力方法は、下記のとおりです。

- 建築物の使用用途や構造などを入力する(任意)

- 再エネ設備の有無等を入力する(任意)

- 「仕様基準」と「誘導仕様基準」のどちらか、設計に採用した評価手法を選択する

- ラベルを発行する

仕様基準は、断熱性能や設備機器などをチェックリストで確認して省エネ基準への適合性を判断する方法で、省エネ計算の手間を大幅に省けるのが利点です。

誘導仕様基準は、ZEH・ZEB水準の省エネ性能を基準にしており、仕様基準と同様に省エネ計算の手間を削減できます。

いずれの入力方法でも、手元に配置図や平面図、求積図等を用意しておくと、任意項目をスムーズに入力できるでしょう。

省エネ性能ラベルを第三者評価(BELS)に依頼する方法

省エネラベルの作成を第三者機関に依頼する際の流れや、評価書の内容を解説します。

評価者

第三者評価の評価者は、性能評価・表示協会に登録された評価機関です。

評価を依頼できる機関は、同協会の公式サイト「申請窓口検索」で検索できます。

第三者機関への申請の流れ

評価機関に評価を依頼する流れは、下記のとおりです。

- 事業者は申請に必要な書類を用意して、評価機関に申請を行う

- 評価機関は申請書類を元に評価を行う

- 評価機関が省エネラベルやBELS評価書を交付する

申請に必要な書類は、下記のとおりです。

- BELSに係る評価申請書

- BELSに係る評価物件掲載承諾書

- 設計内容(状況)説明書

- 申請添付図書

- 一次エネルギー消費量及び外皮計算書

- その他必要な書類

第三者評価では、告示による様式の省エネ性能ラベルだけでなく、BEI値やUA値などを詳細に記載したBELS評価書が交付されます。

評価書は、ZEHやZEBに関する補助金制度を利用する際に、住宅の省エネ性能を証明する書類として提出できる場合があります。

引用:住宅性能評価・表示協会「2024年4月以降のBELS(第三者評価)制度」

省エネ性能ラベルよりも省エネ性能の詳細な数値を記載した「BELSプレート」や「BELSシール」も、任意で取得が可能です。

ただし広告等に表示する場合は、法律で定められた様式である省エネ性能ラベルを使用しましょう。

省エネ適判を利用してBELS評価を合理的にできる!

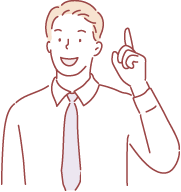

2025年4月より、新築・増改築を行うすべての建築物で省エネ適合性判定が義務化されました。

省エネ適合性判定とは、建築物が建築物省エネ法に定められたエネルギー消費性能基準に適合しているか、審査する制度です。

引用:国土交通省「令和4年度改正建築省エネ法の概要」

BELS評価と省エネ適判は重複している項目が多く、それぞれ申請するのは二度手間に感じられます。

そこで行政は、BELS評価の手間を軽減させて普及を促すため、2017年4月1日以降より省エネ計画書と省エネ適判通知書の写しを利用してBELS評価を受けられるシステムを施行しました。

省エネ適判とBELS評価の機関が同一なのが条件なので、省エネ適判を申請する前にBELS評価を受けるか検討しておくのが大切です。

どちらの評価の手間も省きたい場合は、省エネ計算や申請の代行業者への外注をおすすめします。

省エネ性能ラベル作成でよくある質問2選

ここでは、省エネ性能ラベルを作成する際によくある質問を2つ解説します。

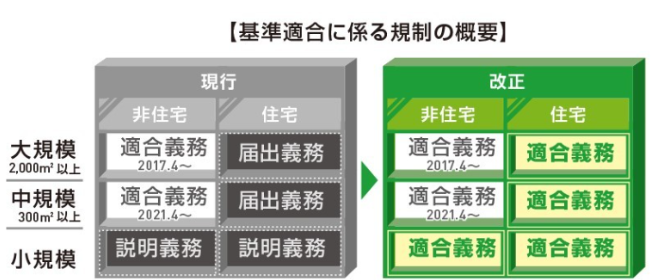

既存建築物も省エネ性能ラベルを表示すべき?

既存建築物でも販売・賃貸する場合は、省エネラベルの表示が推奨されています。

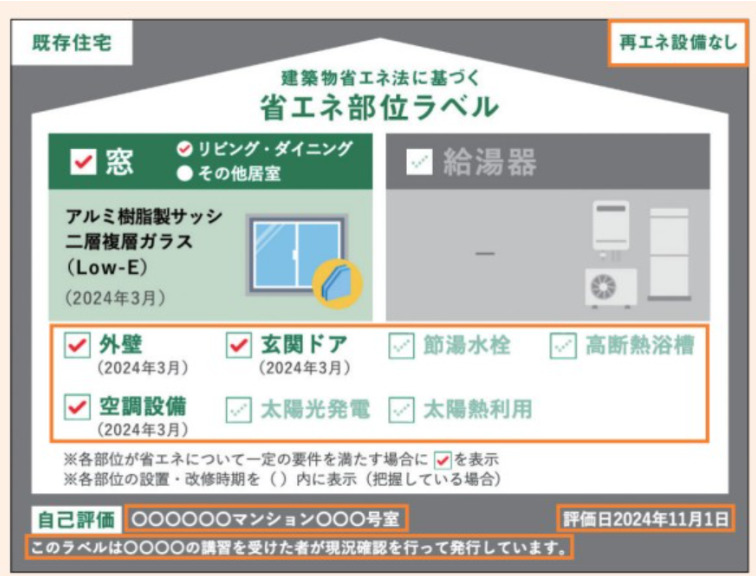

もし2024年4月以前に確認申請を行った住宅を販売・賃貸する際、住宅全体の省エネ性能の把握ができない場合は「省エネ部位ラベル」の対象です。

引用:国土交通省「省エネ部位ラベル解説版」

省エネ部位ラベルは既存住宅の省エネ化を促進するために制定され、2024年11月から表示の努力義務がスタートしました。

住宅の省エネ性能がわかる図書、もしくは現況確認で、現在の住宅の省エネ性能を評価します。

引用:国土交通省「省エネ部位ラベル解説版」

部位ラベルでは窓や外壁、玄関ドアなど断熱性能を向上させる設備、給湯器や空調設備など省エネ性能を向上させる設備などが評価対象です。

注文住宅も省エネ性能ラベルの努力義務の対象?

原則的に注文住宅は表示の努力義務がありません。

省エネ性能値が確定した際にラベルの発行を推奨されていますが、強制ではありません。

ただし、2024年4月以降に新築した注文住宅を将来的に売却する際は、省エネラベルや省エネ部位ラベルの表示が必要です。

まとめ

省エネ性能ラベル表示制度は、2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、事業者と消費者が進んで省エネ性能の高い建築物を選ぶ環境づくりを整えるために制定されました。

自己評価よりも第三者評価の方が社会的信頼性が高く、補助金制度の申請にも利用できるためおすすめですが、申請や省エネ計算などに手間がかかるのが難点です。

事業をスムーズに進めていくためにも、省エネ性能ラベルの申請は信頼できる申請代行業者に外注するのがおすすめです。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。