建築物省エネ法は、建築物の省エネ性能を向上させることを目的とした法律です。

2022年に大規模改正され、2025年4月からは改正建築物省エネ法が施行されています。

建築物の設計に大きく影響する建築物省エネ法について、目的や概要、似た法制度との違い、改正のポイント、そして2025年に実施中の支援制度について詳しく解説します。

建築物省エネ法とは

はじめに、建築物省エネ法の概要を解説します。

目的や対象、似た法制度との違いを押さえましょう。

建築物省エネ法の目的

建築物省エネ法は高い省エネ性能を持つ建築物の普及を促進させるための法律です。2050年のカーボンニュートラル、2030年の温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)という目標を達成するため、国内のエネルギー消費量の約3割を占めている建築物分野の省エネ化推進を目的としています。

建築基準法との違い

建築基準法は、建物の建築や利用における最低限のルールを定めます。

一方で、建築物省エネ法は「建築物の省エネ性能」に特化している点が主な違いです。

省エネ法との違い

省エネ法は、事業者に対し化石燃料への依存軽減を推進する法律です。

建築物省エネ法との違いは「建築物に特化しているかどうか」です。

2022年建築物省エネ法改正のポイント

建築物省エネ法は2022年に改正されました。

改正ポイントを6つ解説します。

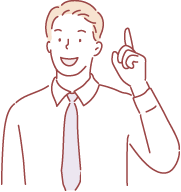

1. 原則すべての新築建築物に省エネ基準の適合を義務化

原則として、すべての新築建築物に対し、省エネ基準への適合が義務化されました。省エネ基準適合義務化の対象外の建築物は、10m2以下の建築物や居室がない・高い開放性を有する建築物など、ごく限定的です。通常業務で設計するほぼすべての建築物は、省エネ基準への適合が必須になったと理解しておきましょう。

省エネ基準とは

省エネ基準とは規定の省エネ性能を実現する設備や構造の数値基準です。

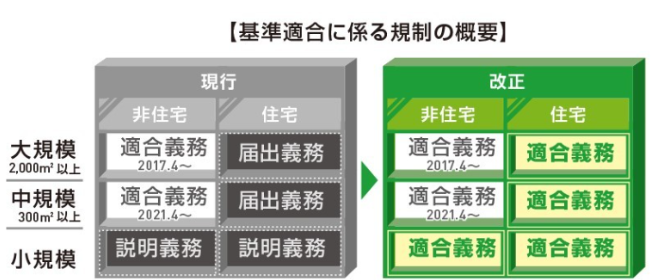

省エネ基準は、一次エネルギー消費量と外皮性能の2要素から成ります。

一次エネルギー消費量は、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で除した「BEI」で示されます。計算結果のBEIが1.0以下であれば、省エネ基準を満たします。

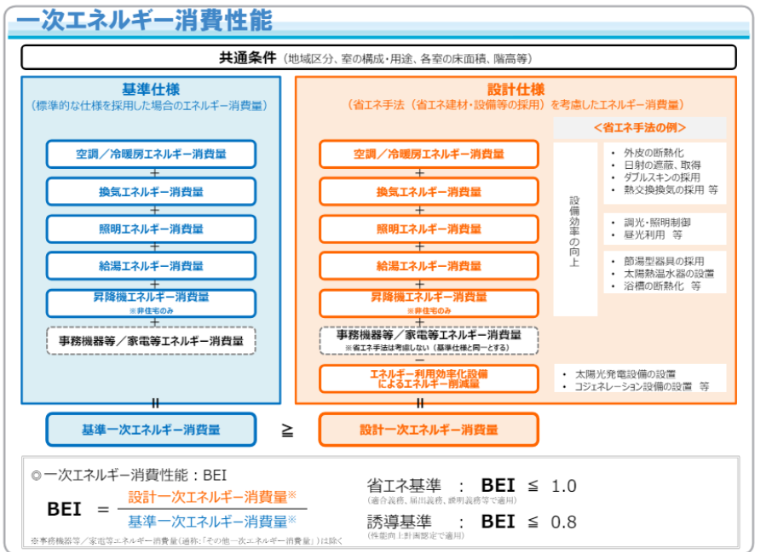

外皮性能とは、建築物の壁・屋根・窓・床など、外気と接する部位の断熱性能を指します。これらの性能は地域の気候風土の影響も受けるため、全国を8区分し、地域ごとに基準を定めています。

外皮平均熱貫流率(UA値)および冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)の2つの指標があります。

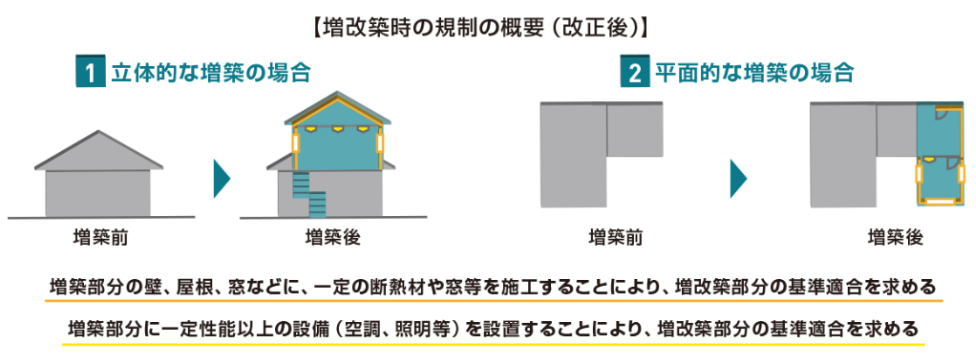

増改築への基準適合

現行制度では、増改築部分のみが省エネ基準に適合していれば問題ありません。増築部分の壁、屋根、窓などの断熱性能を高め、高効率な住宅設備を導入することで、基準適合を目指せば良いことになります。

2. 建築士/建築主への義務拡大

建築士は建築主に対し、法令の意義と実現のために必要な性能向上に関する説明を努力義務として果たさなければなりません。一方、建築主は説明を聞き、性能の一層の向上を図るべく努力する義務が課されています。

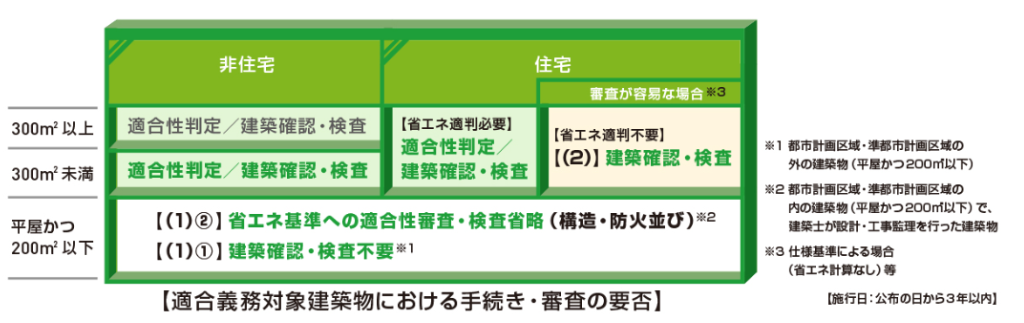

3. 適合性判定の手続き・審査の簡素化

すべての新築建築物に省エネ基準の適用が始まると、設計が省エネ基準を満たしているか否かの確認工程「省エネ適判」の申請が膨大になり、煩雑化します。

申請側・審査側双方の適判に関する負担を軽減するため、省エネ適判の手続きと審査が簡素化されました。住宅では、計算による適合確認が不要となり、手続きがさらに簡素化される「仕様基準」も別に定められています。

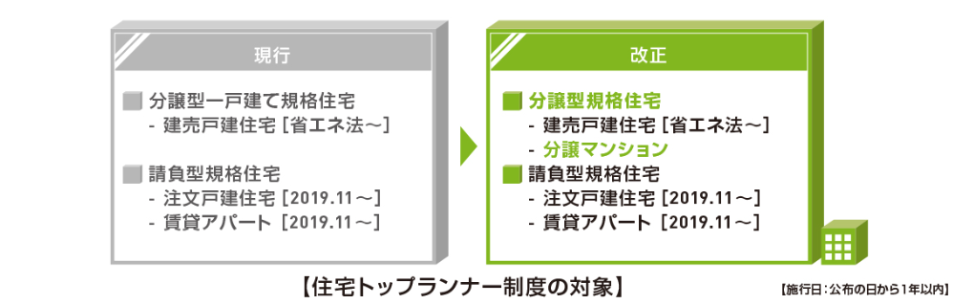

4. 住宅トップランナー制度の拡充

住宅トップランナー制度とは、大規模ハウスメーカーやゼネコンなど、年間に1,000戸以上の住宅を供給する事業者を対象とした制度です。目標年次および、省エネ基準を超える水準「トップランナー基準」を定め、トップランナー基準を平均的に満たす設計を努力義務としています。

2022年度の改正では、これまでトップランナー制度の対象外だった分譲マンションも、制度の対象となりました。

5. 省エネ性能表示制度

建築物の購入や賃貸の際に、消費者も建築物の省エネ性能を理解・把握できるよう、省エネ性能を可視化するラベル制度の導入が決まりました。2024年4月に施行され、新築建築物の広告(新聞・雑誌広告、チラシ、パンフレット、インターネット広告など)に、国土交通省が定める「省エネ性能ラベル」を表示することが努力義務となりました。

ラベルは住宅の種類と評価方法(自己評価・第三者評価)別に6種類用意されています。

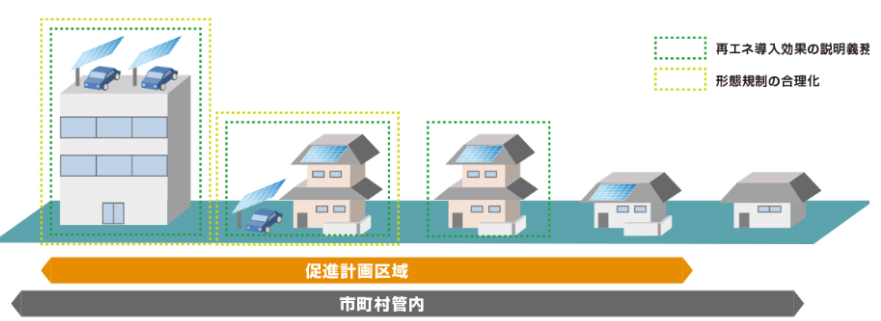

6. 建築物再生可能エネルギー利用促進区域の創設

太陽光パネルなど、再エネ設備の設置促進をめざした改正案です。改正以降、市町村が促進計画を作成できるようになりました。策定にあたっては地域住民の意見を踏まえ、適した区域選択が重要になります。また、建築士には設置に関する説明努力義務が課されます。

建築物省エネ法とZEH

住宅の省エネに関する施策というと、ZEHを思い浮かべる人もいるでしょう。

あらためて、要点と関連性を確認します。

ZEHとは、高断熱・高効率設備と再エネの導入により、室内の快適性を維持したまま、年間の一次エネルギー消費量収支を実質ゼロ以下にした住宅です。

建築物省エネ法が定める省エネ基準は、今後段階的な引き上げが予定されています。2030年度までには、省エネ基準がZEH基準の水準へ引き上げられる見通しで、国は補助金など諸制度を創設しながら省エネ住宅の普及に努めています。

【2025年】建築物の省エネ化に関する支援制度

建築物の省エネ化に関する支援制度(2025年実施)を解説します。

子育てグリーン住宅支援事業

子育て世帯・若者世帯による省エネ要件を満たした住宅の取得に対し、補助金が交付されます。補助額は、長期優良住宅80万円/戸、ZEH水準住宅40万円/戸です。

なお、GX志向型住宅は、取得者を制約せず160万円/戸が交付されます。

サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)

先導性の高い建築物の省エネ・省CO2プロジェクトを民間から募り、補助します。

1プロジェクトあたり最大3億円が交付され、補助率は1/2までです。新築・改修とも対象となります。

長期優良住宅化リフォーム推進事業

既存住宅を改修し、長寿命化・省エネ化を実現した場合、規定の補助金が交付されます。長期優良住宅認定の取得で最大160万円/戸、若者・子育て世帯の工事や3世代同居への改修工事などには、50万円/戸が上乗せされます。

住宅・建築物省エネ改修推進事業

既存住宅・建築物の省エネ化改修工事に対する補助金制度です。省エネ基準に適合するレベルへの住宅改修で30万円/戸、ZEHレベルへの改修で70万円/戸などが交付されます。

非住宅は補助率23%、1m2あたりで補助額が定められます。

既存建築物省エネ化推進事業

20%以上の省エネ効果を見込める、既存建築物の省エネ改修工事に対する補助金制度です。補助率は1/3までで、1プロジェクトあたり5,000万円が交付されます。

住宅ローン減税(所得税・個人住民税)

各年末の住宅ローン残高の0.7%を、最大13年間にわたって控除する制度です。認定長期優良住宅および、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の新築が対象です。

投資型減税(所得税)

耐久性・省エネ性に優れた住宅を自己資金のみで取得した人に対する、所得税の控除制度です。適用期限は、2025年12月31日です。控除率は10%、最大税控除額は65万円で、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅の新築取得が条件です。

固定資産税、登録免許税、不動産取得税の優遇措置

規定の認定長期優良住宅・認定低炭素住宅を新築・取得した人は、固定資産税・登録免許税・不動産取得税の軽減が受けられます。適用期限は、固定資産税・不動産取得税が2026年3月31日、登録免許税が2027年3月31日です。

贈与税非課税措置

直系尊属からZEH水準住宅の建築・取得費用の贈与があった場合、一定額までを非課税とする制度です。一般住宅に比べて非課税限度額が500万円上乗せされる。(合計1,000万円まで非課税)

省エネリフォーム税制(所得税・固定資産税)

規定以上の省エネ改修工事に対し、所得税・固定資産税を一定額控除する制度です。控除率は10%等、最大控除額は標準で62.5万円。適用期限は所得税が2025年12月31日、固定資産税が2026年3月31日です。

フラット35S

省エネ性能に優れた住宅の新築・取得に際してフラット35Sを利用する際、要件に応じて適用金利が当初5年間、規定率引き下げられる制度です。引き下げ率は0.25%〜0.75%まで3段階あります。

フラット35リノベ

中古住宅の購入時に要件を満たすリフォームを施した場合に、フラット35の適用金利を当初5年間0.5%引き下げる制度です。省エネ性能に優れた住宅には、当初5年間1.0%の金利引き下げが適用されます。

これらの支援制度は2025年度の予算に基づいていますので、最新の情報や詳細な要件、予算の消化状況については、必ず各省庁や関係機関の公式サイトでご確認ください。

まとめ

2022年改正、2025年施行の改正建築物省エネ法は、すべての新築住宅に省エネ基準の適合を義務づけるなど、建築業界の省エネ化に向けて大きく舵を切りました。同時に政府は、各種の支援制度を設け、省エネ建築物の普及をめざしています。

省エネ計算や適判業務の増大と煩雑化の課題を抱える建築会社は、外注という手段の選択もおすすめです。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。