これまで省エネ基準に関して「説明義務」に留まっていた300m2未満の非住宅建築物にも、省エネ基準の適合義務化が始まりました。適合が求められる省エネ基準と計算方法が気になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、300m2未満の非住宅建築物を対象とした省エネ基準と適判の流れ、簡便な計算方法を解説します。

非住宅建築物に対する建築物省エネ法改正のポイント

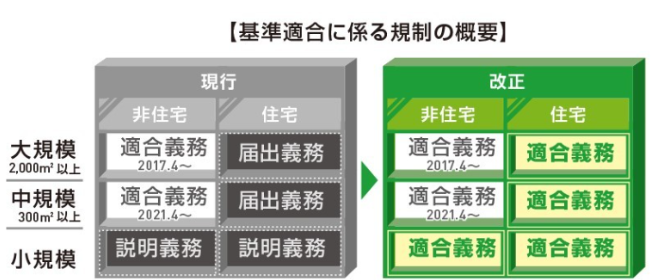

2025年4月に改正建築物省エネ法が施行されました。今回の改正では、すべての新築建築物に省エネ基準への適合が義務化されています。300m2未満の非住宅建築物も例外ではありません。

建築物省エネ法の改正ポイントを非住宅建築物に注目しながら解説します。

300m2未満の非住宅にも省エネ基準適合が義務化

非住宅分野では、中・大規模建築物に先行して、省エネ基準の適合が義務化されていました。2025年4月の改正により、小規模非住宅建築物も省エネ基準への適合が必須となります。

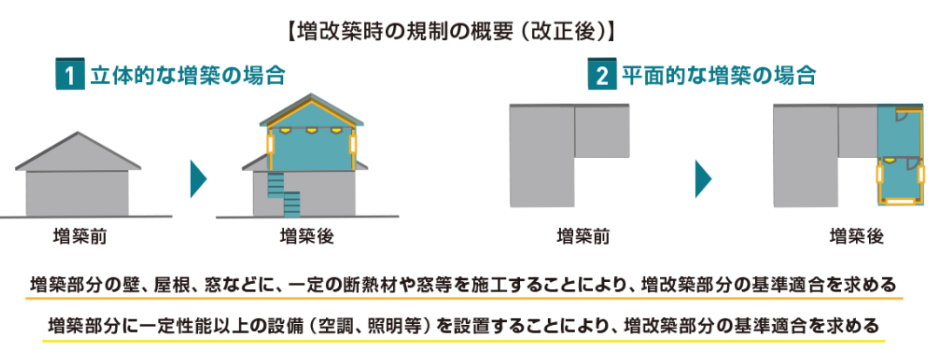

増改築では、増改築した部分のみの適合が求められます。

なお、省エネ適判の対象外となる建築物もあります。

後ほど詳しく解説しますので、続きをご覧ください。

【最新】非住宅向け省エネ基準

非住宅建築物が満たすべき省エネ基準は、一次エネルギー消費量基準(BEI)と、PAL*(年間熱負荷係数)で定められます。

一次エネルギー消費量基準(BEI)は建築物の規模によって異なります。

| 規模 | 建物用途 | BEI |

| 大規模(2,000m2以上) | 工場等 | 0.75 |

| 大規模(2,000m2以上) | 事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等 | 0.8 |

| 大規模(2,000m2以上) | 病院等・飲食店等・集会所等 | 0.85 |

| 中規模(300m2以上) | - | 1.0(※) |

| 小規模(300m2未満) | - | 1.0 |

※ 中規模非住宅建築物は、大規模建築物と同水準への引き上げが予定されています(2026年4月)

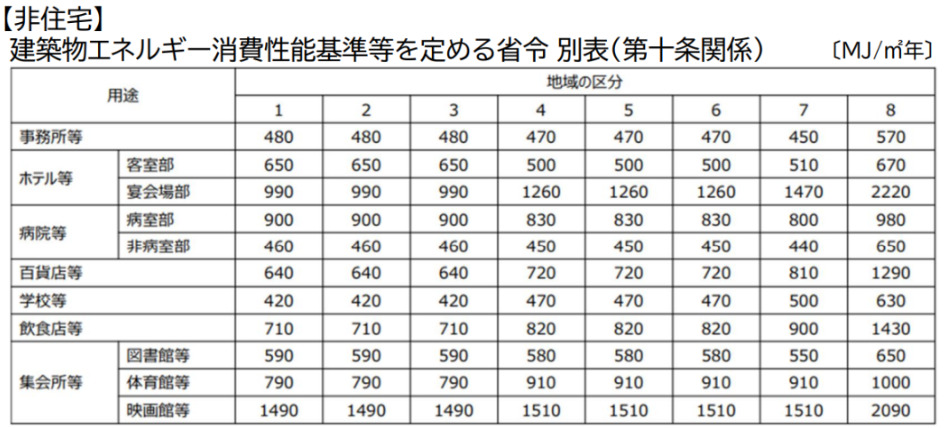

非住宅建築物では、住宅で使用される外皮基準(UA値・ηAC値)の代わりに、PAL*が用いられます。PAL*は用途と地域区分ごとに満たすべき水準が定められており、水準以下の数値となる必要があります。

※ (住宅)省エネ基準・誘導基準・トップランナー基準|国土交通省

PAL*について詳しくは、「省エネルギー基準改正の概要(国土交通省)」をご覧ください。

省エネ適合義務化対象外の非住宅建築物の条件

新築であっても、省エネ基準への適合義務が免除される建築物があります。

- 10m2以下の新築・増改築

- 居室がない

- 開放性が高いため空調設備が不要

- 歴史的建造物や文化財等

- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

「応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等」とは、建築基準法の定めを満たした仮設住宅やプレハブモデルルームを指します。

省エネ適判の対象外になる非住宅建築物の条件

※ 建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル(令和7年 4月版)|国土交通省

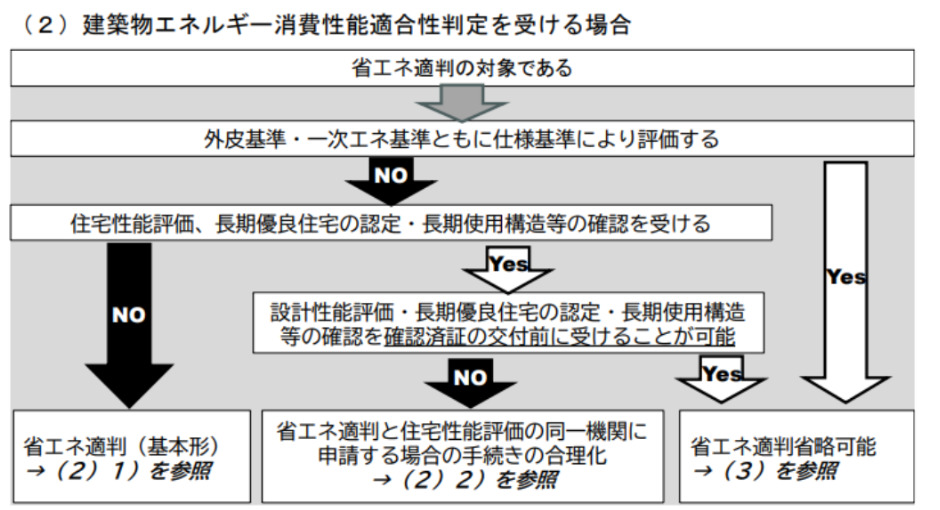

省エネ基準への適合は義務であるものの、要件を満たす建築物は省エネ適判の対象外となります。適判を受けなくて良い建築物の要件は以下のとおりです。

- 仕様基準、誘導仕様基準を用いて設計し、省エネ基準に適合する

- 設計住宅性能評価書の交付、長期優良住宅の認定または、長期使用構造等の確認を受けており、当該評価書等を活用する

- 【確認対象外】都市計画区域等外の建築物で、平屋かつ200m2以下である

- 【審査省略】都市計画区域等内の平屋かつ200m2以下(新3号建築物)であり、建築士が設計・工事監理する

なお、(2)は、建築確認の審査において省エネ基準適合が確認されます。

省エネ適判の流れ

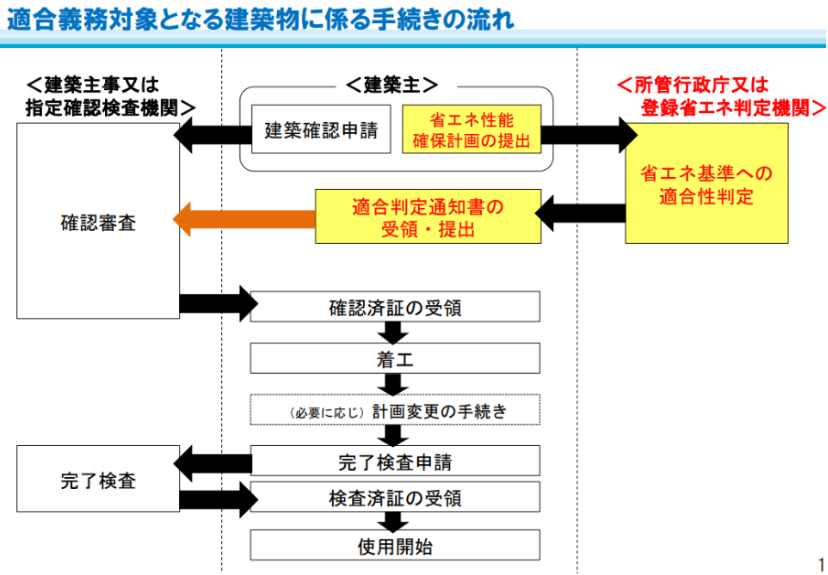

省エネ適判を受ける全体の流れは、住宅・非住宅共通です。全体の流れを表にまとめました。

| STEP | 工程 | 誰が | 誰に | 内容 |

| 1 | 建築確認申請 | 建築主 |

建築主事 or 指定確認検査機関 |

建築確認申請を行う |

| 2 | 省エネ計画書類提出 | 建築主 |

所管行政庁 or 登録省エネ判定機関 |

省エネ基準に適合した省エネ計画書類を提出 → 審査依頼 |

| 3 | 省エネ適合判定通知書の交付 |

所管行政庁 or 登録省エネ判定機関 |

建築主 | 適合判定通知書の交付 |

| 4 | 省エネ適合判定通知書の提出 | 建築主 |

建築主事 or 指定確認検査機関 |

省エネ適合判定通知書を提出 |

| 5 | 確認済証の交付 |

建築主事 or 指定確認検査機関 |

建築主 | 確認済証を交付 |

| 6 | 完了検査申請 | 建築主 |

建築主事 or 指定確認検査機関 |

完了検査を依頼する |

| 7 | 完了検査の実施 |

建築主事 or 指定確認検査機関 |

建築主 | 検査の上、検査済証を交付 |

途中で省エネ適合性判定に関わる項目に変更が発生した場合、別途手続きが必要です。

非住宅建築物向け・省エネ計算の方法

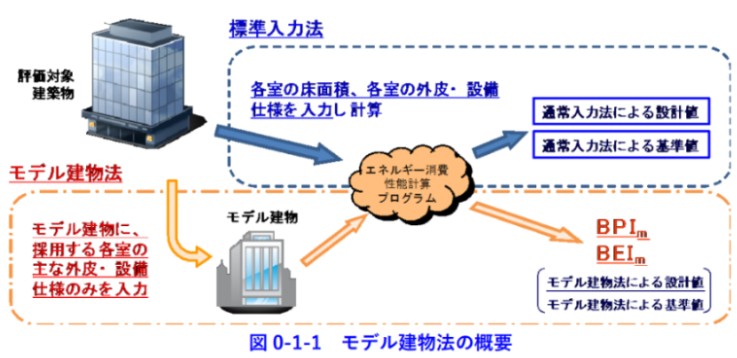

省エネ適判で必要となる省エネ計算の方法を解説します。非住宅建築物の省エネ計算には、原則として「標準入力法」と「モデル建物法」の2つの方法があります。

さらに、2025年4月の法改正に伴い、300㎡未満の非住宅建築物向けに、これまで用いられていた「小規模版モデル建物法」に代わり、新たに「モデル建物法(小規模版)」という計算方法が追加されました。

標準入力法とは

標準入力法は対象建築物のすべての部屋に関して計算を行います。床面積や設備機器、外皮性能なども部屋単位で性能を算出し、計算工程が多く煩雑です。ただ、実際の設計に基づいて計算されるため、最も正確な数値を算出できる点がメリットです。他の計算方法より、高い性能値が出るケースも珍しくありません。

部屋数が多い建築物は、時間とコストがかかり、申請手数料もかさみます。建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)やZEBなど、細かく正確な計算結果が求められる制度を利用する際に、選ばれる方法です。

モデル建物法とは

モデル建物法は、国がモデル化したデータを使い、簡易な計算を可能にした方法です。主な室用途と、外皮・設備の情報を入力すると、計算結果を導けます。

計算工程がシンプルで簡便である点がメリットで、省エネ基準に適合しているかを判断するだけであれば、モデル建物法で十分とされています。

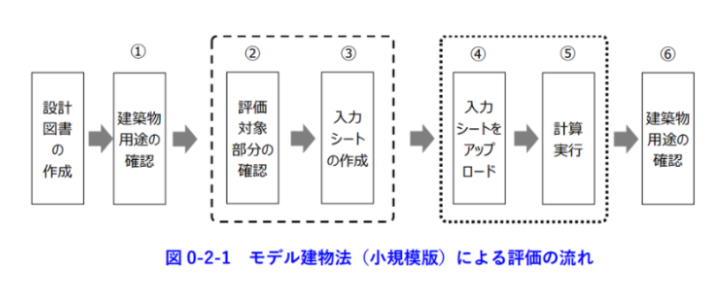

【新】モデル建物法(小規模版)とは

モデル建物法(小規模版)は、モデル建物法をさらに簡易化した計算方法です。300m2未満の非住宅のみが利用できます。

基本的な考え方は、モデル建物法と同様です。建築物の用途ごとに建物形状や室用途などを仮定したモデル建築物を用意し、評価対象建築物の外皮・設備の代表的な仕様を適用して、基準への適合可否を判定します。対象建築物を制限することで、シンプルな計算を可能にしたもの、と考えてください。

モデル建物法(小規模版)の基本知識

※ エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)モデル建物法(小規模版)入力マニュアル|国土交通省

モデル建物法(小規模版)を利用できる建築物は300m2未満の非住宅です。評価の結果は、「BEIs」という数値で表されます。

BEIs=(モデル建物の設計一次エネルギー消費量-モデル建物におけるその他の一次エネルギー消費量)/(モデル建物の基準一次エネルギー消費量-モデル建物におけるその他の一次エネルギー消費量)という計算で導かれます。BEIではなくBEIsと「s」がつくのは、モデル建築物で計算した結果であり、評価対象建築物の実際値ではないことを示します。

モデル建物法(小規模版)は、提供されているExcelシートに設計情報を入力し、ツールにアップロードするだけです。計算結果を見て、省エネ基準への適合可否を判定します。

モデル建物法(小規模版)活用のメリット

300m2未満の非住宅建築物の省エネ計算で、モデル建物法(小規模版)を利用するメリットを2つ解説します。

計算が簡便

モデル建物法(小規模版)はモデル建物法よりさらに計算工程がシンプルです。モデル建物法と比べ、簡易化されているポイントは以下です。

- 昇降機は評価対象としない

- 駐車場用途の機械換気設備を評価しない

- 屋内駐車場の照明設備を入力対象としない

- 外皮面積にかかわる入力を削減

- 設備の性能値は規定値で対応可

外皮面積にかかわる入力が削減されていること、また設備に関して個別の性能値を入力しなくて済む点は、計算工程の大幅短縮につながります。

審査期間を短縮できる

すべての新築建築物に省エネ基準適合が義務化されたことで、省エネ性能の審査申請も膨大になりました。その結果、適判に時間がかかり、着工が遅れるといった懸念も出ています。

モデル建物法(小規模版)は非常にシンプルな構成が特徴となっています。計算方法が簡便になったため、審査にかかる期間も短縮されることが期待されています。スケジュール通りに進めたい現場にとって、価値ある計算方法といって良いでしょう。

モデル建物法(小規模版)の注意点

モデル建物法(小規模版)の注意点を3つ解説します。

途中からの採用は煩雑

申請当初は標準入力法やモデル建物法を採用し、途中からモデル建物法(小規模版)へ変更したい場合は計画変更となります。改めて省エネ適判が必要となるため、注意してください。

他の計算方法より数値が悪くなる可能性がある

モデル建物法(小規模版)は、あくまでモデル建築物を基準に省エネ計算結果を簡便に提示するためのツールです。設計内容を詳細に反映した性能値は算出されません。また、標準入力法で個別に計算した結果より、数値が悪く出る可能性があります。

複数の建築用途が混在する建築物の床面積に注意

複数用途が混在した建築物でも、床面積の合計が300m2未満ならモデル建物法(小規模版)で計算できます。ただし、用途別の床面積が300m2未満でも、合算した結果300m2以上となるとモデル建物法(小規模版)は使えません。別の計算方法を採用してください。

まとめ

300m2未満の非住宅建築物も、省エネ基準への適合が義務化されました。省エネ適判に向けた省エネ計算には、もっとも簡便なモデル建物法(小規模版)が利用できます。円滑な申請・承認のためにも、積極的な活用をおすすめします。

300㎡以上の建築物や、より詳細な計算が必要な場合は、標準入力法やモデル建物法で計算します。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。