ZEH住宅の普及目標を掲げ、実現に努める住宅事業者のみ登録できる「ZEHビルダー制度」。

この記事ではZEHビルダー制度に登録するための要件や、申請方法を解説します。

登録するメリットや注意点も紹介しますので、ZEHビルダーの登録を検討している場合はぜひ参考にしてください。

ZEH(ゼッチ)とは

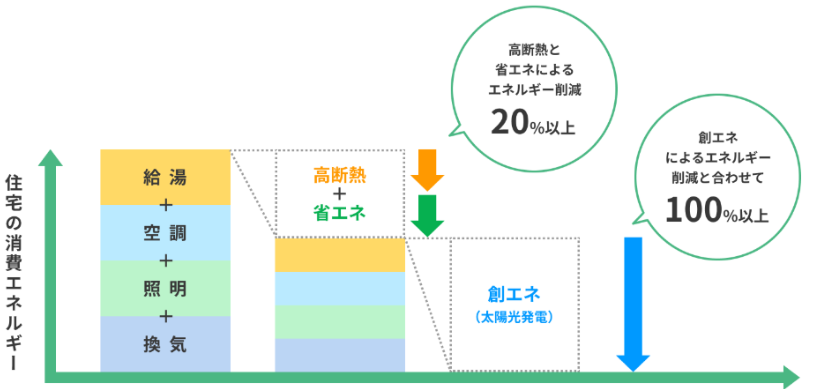

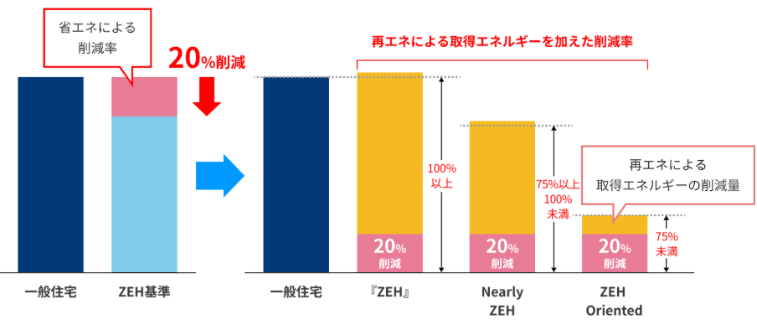

ZEHとは、住宅で消費するエネルギーの実質ゼロ以下を目指した住宅で、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略称です。

引用:SII「ZEHとは」

住宅の断熱性能を向上させてエネルギー消費量を削減し、どうしても使う必要のあるエネルギーを効率よく使える設備を導入します。さらに使用するエネルギーを太陽光発電などで創り出すことで、石油などの資源エネルギーの消費を極力抑える住宅です。

地球温暖化の原因となるCO2排出量の削減と、人が快適に住みやすい居住環境の両立を目指しており、持続可能な社会づくりに貢献する住宅制度です。

2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、省エネ基準をZEH水準まで引き上げる計画も進められています。

引用:SII「ZEH情報」

ZEH住宅にはZEH+やNearly ZEH、ZEH Orientedなど地域の特性や省エネレベルに応じた段階が設けられていますが、この記事ではまとめて「ZEH住宅」として解説していきます。

ZEHビルダー制度とは

ZEHビルダーとは、ZEH住宅普及を促進するために国が用意した登録制度です。

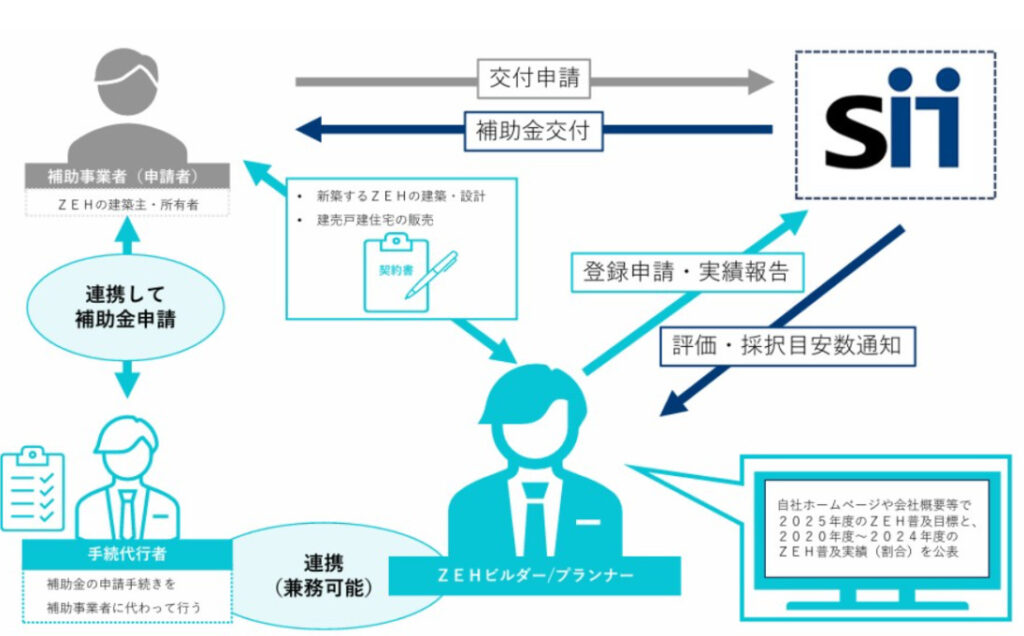

ZEH住宅の普及目標を掲げ、その実現に努めている住宅事業者のサポートや周知が目的で、SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)が運営しています。

ZEHビルダーの役割

引用:SII「令和7年度 ZEHビルダー/プランナー登録公募要領」

ZEHビルダーの主な役割は、ZEH住宅普及の促進です。

個人や法人にZEH住宅の新築を依頼された場合、ZEH住宅の設計・施工を行います。

ZEH普及目標と過去のZEH住宅普及実績を、自社の公式サイトや会社概要などで公表するのも大切な役割です。

ZEHビルダーとZEHプランナーの違い

ZEHビルダーとZEHプランナーの違いは、ZEH住宅の設計と施工のどちらを行うかです。

引用:SII「ZEHビルダー/プランナーについて」

基本的に、ZEH住宅の施工を行う建築会社や工務店等はZEHビルダー、設計事務所のようにZEH住宅の設計に携わる場合はZEHプランナーに該当します。

ZEHビルダー登録をする2つのメリット

ZEHビルダー登録を行わなくてもZEH住宅の建築はできるため、登録が必要か迷われている方も少なくありません。

そこで、ZEHビルダー登録をして得られるメリットを2つ解説します。

ZEH住宅の依頼を獲得しやすい

ZEHビルダーの実績はSIIのホームページで一般公開され、住宅事業者の評価も行われます。

基本的に、ZEH住宅の建築をZEHビルダーに依頼する場合は、SIIのサイトをチェックしてZEHビルダーを選択します。

ZEHビルダーは、ZEH住宅の普及促進に貢献すればするほど評価が上がり、実績豊富なZEHビルダーとして信頼性が高まるため、ZEH住宅の依頼を獲得しやすくなるでしょう。

補助金制度を利用できる

ZEH住宅の新築戸建て住宅や集合住宅を建築・購入する個人や法人への補助を目的とした事業のひとつに、「ZEH補助事業」があります。

ZEH補助事業で個人が新築の戸建て住宅を建築する場合、ZEH住宅なら一戸あたり55万円、ZEH+住宅なら90万円の補助金が交付されます。

ただし、ZEH補助事業の申請ができるのは、ZEHビルダーやプランナーが関わる住宅のみです。

ZEH住宅は一般的な住宅より初期費用が高いため、補助金の交付が受けられるのは大きな強みといえるでしょう。

ZEH水準の住宅で補助金制度を利用したい場合、2025年は「子育てグリーン住宅支援事業」が利用できます。この事業では、子育て世帯または若者夫婦世帯が対象となり、ZEH水準住宅(長期優良住宅を除く)を新築する場合、一戸あたり40万円の補助が受けられます。

※最新の情報は、公式ホームページにてご確認ください。

ZEHビルダー登録をする際の注意点

ZEHビルダー登録をする際に気をつけたいのが、登録後に具体的な普及活動を行っていない場合、登録を抹消されてしまう点です。

ZEHビルダーとして不適切だと判断された場合も、登録から外されてしまいます。

次に紹介する登録要件を、毎年満たし続けるのが重要です。

【2025年度】ZEHビルダーとして登録できる5つの要件

2025年度にZEHビルダーとして登録するための要件を5つ解説します。

①ZEH普及目標がある

要件として、2025年度のZEH普及目標を自社の公式サイトや会社概要で公表し、目標の実現に努める役割があります。

目標は自社が受注する戸建て住宅のうち、ZEH住宅が占める割合を掲げる必要があり、2020年度のZEH建築事業実績によって最低の目標値が異なります。

| 2020年度のZEH建築実績 | 2025年度までのZEH建築実績目標 |

| 50%以上 | 75%以上 |

| 50%未満 | 50%以上 |

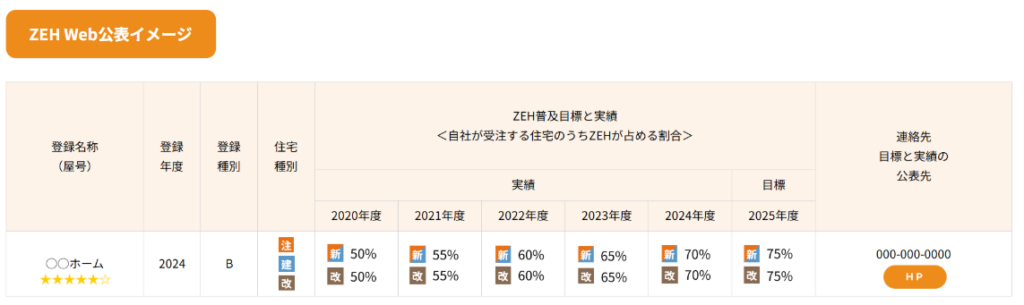

②過去のZEH普及実績と目標を公表する

2020年度から2024年度のZEH普及実績を、自社の公式サイトや会社概要で事業年度ごとに明記する必要があります。

ZEH・ZEH+・Nearly ZEH・ZEH Orientedなど、ZEHの種類ごとに建築件数や普及実績を公表しましょう。

③ZEH普及目標達成をかなえる具体的な方策を持つ

ZEH普及目標を達成するために、実現にむけた具体的な方策も要件のひとつです。

省エネ性能の高い設備や断熱材の導入などのZEH住宅に関する取り組みや、社員研修、自社の公式サイトやSNSでの情報発信といった消費者へのアピールなど、実際に自社で実施できる現実的な方策を示しましょう。

④ZEH普及の実績報告をおこない、公表に合意

②で述べた通り、登録にはZEH普及目標と過去のZEH普及実績の報告が求められます。

そのZEH普及目標と報告事項の一部を、自社の公式サイトや会社概要など消費者に公表するのに合意するのも要件です。

⑤経済産業省の停止や指名停止措置等を受けていない

過去に経済産業省の所管補助金交付等の停止や、契約に関わる指名停止措置を受けている場合、ZEHビルダーの登録は不可能です。

国庫から交付される補助金を交付目的以外の理由に使用したり、データを改ざんしたりするなど、不正を行った場合に停止処分が下される場合があります。

補助金制度を利用する際は、ルールを守って申請・活用しましょう。

ZEHビルダー登録の流れ

実際にZEHビルダー登録を行う際に、知っておくべき内容を解説していきます。

ZEHビルダーのA登録とB登録

ZEHビルダー登録は、地域によって2つの区分に分けられています。

| 区分 | 地域 |

| A登録 | 北海道 |

| B登録 | 北海道以外の都道府県 |

ひとつの事業者がA・B両方に登録できますが、それぞれでZEH普及目標を設定する必要があります。

ZEHビルダー登録の公募期間

登録はいつでもできるわけでなく、毎年公募期間が定められています。

2025年度の公募期間は次の通りです。

| 公募開始 | 公募終了 |

| 2025年5月19日(月) | 2026年1月23日(金)17時 必着 |

登録を希望する場合は、必ず登録予定年の公募期間をチェックしましょう。

ZEHビルダー登録の申請方法

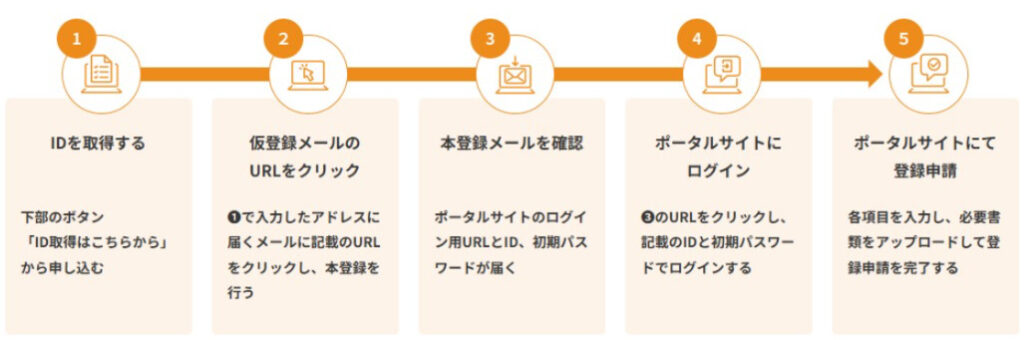

登録申請はSIIの「ZEHビルダー/プランナー・ポータルサイト」で行います。

引用:「ZEHビルダー/プランナーについて」

IDの取得は、SIIの「ID取得申込フォーム」から申し込みが可能です。

より詳しい申請方法は、「ZEHビルダー/プランナー・ポータルサイト・マニュアル」で確認できます。

ZEHビルダー評価制度の評価基準

ZEHビルダー評価制度は、積極的にZEH住宅の普及に取り組んでいる住宅事業者を評価するため、2018年に開始された制度です。

住宅の質ではなく、ZEHビルダーとしての貢献度を周知するのが目的で、次の項目をそれぞれ評価します。

- 前年度の実績報告を行っている

- 事業年度ごとのZEH普及目標・実績の公表

- 前年度にZEHビルダーとしての建築実績を有している

- 前年度のZEH普及目標達成率

評価項目の達成率に応じて最大6つ星の評価を行い、ZEHビルダー実績報告をチェックしたあとに通知が届きます。

6つ星を取得したZEHビルダーや実績報告の検索方法

ZEHビルダー評価制度で星4つ以上の評価を取得した場合、SIIの「ZEH Web」サイト内の「ZEHビルダー/プランナー一覧検索」に評価結果を表示して公表されます。

引用:SII「登録制度 ZEHビルダー/プランナー実績報告」

登録区分や住宅の種別だけでなく、ZEHビルダーの評価でも調べられます。

最高レベルである6つ星ビルダーの実績などを参考にしたい場合は、ZEHビルダー評価の6つ星を選択して検索しましょう。

まとめ

ZEHビルダーはZEH住宅の普及の促進を目的に、ZEH住宅を建築する事業者をサポート・公表するために設けられた制度です。

具体的な普及目標や実績報告が必要なので、専門知識や過去の実績がない事業者の登録は難しいですが、ZEHビルダーとプランナーが関与する住宅のみ対象の補助金制度があるため、メリットが大きいといえます。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。