エネルギー効率が高く、環境に配慮した建築物として、ZEBが注目されています。しかし、ZEB認証に関して、手続きの進め方や注意点などが分からず、困ってはいないでしょうか。

本記事ではZEB認証の流れや補助金情報、手続きで気をつけたいポイントなどを、わかりやすく解説します。

ZEB認証とは

ZEB認証の手続きを知る前に、そもそも「ZEB認証」とは何かを把握することが大切です。ZEB認証の目的や評価制度の概要を見ていきましょう。

ZEBとは

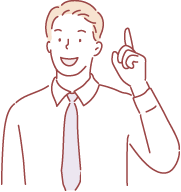

ZEBは、年間一次エネルギー収支ゼロを目指すという建築物の性能基準です。戸建住宅向けの基準「ZEH」に対し、非住宅向けに設定されました。一次エネルギーの消費量によって、4種類のZEBが定められています。

| 種類 | 基準 |

| ZEB |

・設計により、基準一次エネルギー消費量比50%以上を削減 ・創エネを加味し、基準一次エネルギー消費量比100%以上を削減 |

| Nearly ZEB |

ZEBに限りなく近い建築物 ・設計により、基準一次エネルギー消費量比50%以上を削減 ・創エネを加味し、基準一次エネルギー消費量比75~100%未満を削減 |

| ZEB Ready |

ZEBを見据えた建築物 ・基準一次エネルギー消費量比50%以上を削減 |

| ZEB Oriented |

延床面積1万m2以上の建築物向けの定義 ・建築物の用途別に、基準一次エネルギー消費量比30~40%を削減 |

ZEB認証とは

ZEB認証は、建築物がZEBの要件を満たしているとの証明(認証)を得ることを指します。

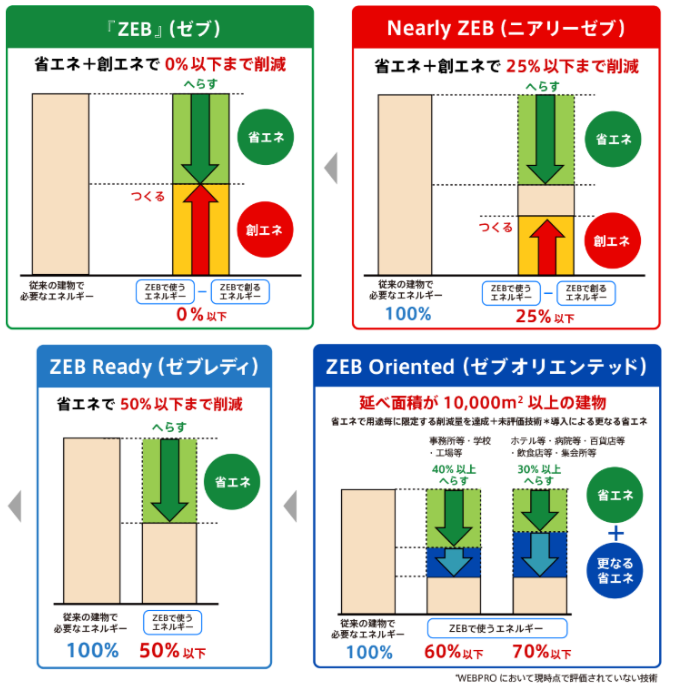

ZEB認証を取得した建築物は、エネルギー消費量の大幅削減を実現した建築物です。建築物全体、あるいはテナントが使用する光熱費を抑制でき、建築物のランニングコスト削減に貢献します。

また、快適な空間性能によって生産性が向上し、利用する人の満足度も高まるでしょう。高性能な建築物として不動産価値が向上し、街のシンボルとして長く利用される建築物になることも期待できます。

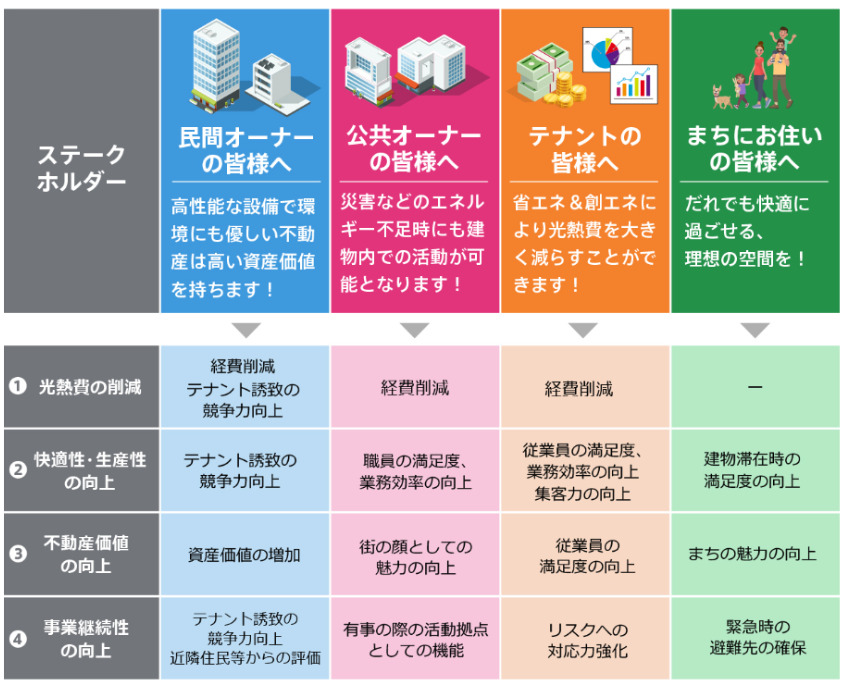

建築物の性能評価制度

※ ZEBに関連する評価・認証・表示制度|環境省ZEBポータル

ZEB認証を得るには、建築物の性能を正しく適切に評価し、基準を満たしているか照合する作業が必要です。ZEB認証を取得できる評価制度も種類が多く、ZEB認証取得の目的に合わせて最適な制度を選ぶことが大切です。

国内では、以下の制度が制定されています。

◎ 建築物のエネルギー性能に特化した制度

→ BELS、eマーク

◎ エネルギー性能を含む、総合的な環境性能を評価する制度

→ CASBEE、DBJ Green Building認証

◎ 上記に健康・快適性の指標を加えた制度

→ CASBEEウェルネスオフィス

国内で建築物の性能を評価する際、一般的に利用されている制度はBELSです。

BELSとは

※ 建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度事業者向け概要資料|国土交通省

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)は、その名のとおり建築物の省エネルギー性能を表示する制度です。一般社団法人住宅性能評価・表示協会が管轄しています。現在、建築物の販売・賃貸市場では、建築物の省エネ性能の表示が求められており、BELSは信頼性の高い第三者認証を表示できる制度の1つです。

BELSは建築物のエネルギー性能を評価します。一次エネルギー消費量を評価指標にしており、評価の結果はわかりやすいよう「★(星)」の数で可視化されます。ZEBは、BELS認証の最高ランクを取得し、かつ一定の基準を満たしている非住宅建築物に対して、付与される認証です。

ZEB認証を得る手続きの流れ

本章では、ZEB認証を得るまでの手続きを解説します。ZEB認証手続きは新築か既存かによって異なります。

〈新築〉1年目に行うZEB認証手続き

ZEB化を目指す新築建築物が進行すべき手続きは、基本的に2年間かけて行います。

1年目に必要な手続きは、以下の4項目です。

- ZEBの基本設計

- ZEB設計の事業者公募

- ZEB詳細設計

- ZEB認証手続き

ZEB認証でよく利用されるBELSは、建築物の設計時点の性能を評価します。

ZEB基準を満たす設計を実現するため、基本設計をしてから詳細設計を進めると円滑に進行できるでしょう。

ZEBを正しく理解し、ZEB実現に向けた取り組みを推進する事業者を「ZEBプランナー」と呼びます。ZEBプランナーは設計や補助金の相談窓口としても活躍します。ZEB設計の事業者を公募する際、ZEBプランナーを積極的に活用してください。

建築物の設計ができたら、BELSなどを利用して建築物の設計が基準を満たしている証明を取得します。

ZEB認証の手続きは、一般的に省エネ適合性判定と同時に行われます。

〈新築〉2年目に行うZEB認証手続き

新築建築物の2年目に行う手続きは、以下の5つです。

- ZEB補助事業申請

- 施工業者の公募・入札等

- 施工

- 竣工検査

- 補助事業の実績報告書提出

補助金は、公募がはじまったらできるだけ早めに申請しておきましょう。

申請が予算上限に達した時点で締め切られる補助金が多いため、予定より前倒しで終了する場合があります。

ZEBを施工する業者には、ZEBへの造詣と相応の技術力が求められます。価格と、価格以外の要素(施工品質、安全性など)を総合的に評価できる「総合評価落札方式」での募集がおすすめです。

補助金を活用する建築物では、単年度で施工を完了させなければなりません。竣工したら竣工検査を受け、最後に補助金のための実績報告書を作成・提出してください。

〈既存〉ZEB認証手続き

既存建築物のZEB化は3年計画で進めます。

- 1年目

対象建築物がZEB化可能かどうかを調べる必要があります。初年度にZEB化可能性調査を実施してください。調査は詳細設計に相当するレベルで実施します。専門家とも連携し、具体的に計画を立てましょう。

- 2年目

ZEB化が可能と判断できたら、設計仕様書を作成し、詳細設計を担う事業者を公募します。補助金を利用する場合、補助金制度に詳しい事業者を選定すると、後々の工程が円滑に進みます。

詳細設計を作成し、BELS等で性能の証明を取得してください。

- 3年目

3年目の流れは新築の2年目と同様の流れで進みます。補助金を早めに申請し、施工業者を公募、施工しましょう。竣工後は補助金のスケジュールに間に合うよう、竣工検査を受け、実績報告書を期日までに提出してください。

ZEB認証を円滑に進めるポイント

ZEB認証を円滑に進める3つのポイントを解説します。

省エネ計算について理解する

設計がZEB基準を満たすかの判定は、エネルギー消費性能計算プログラム(通称WEBプログラム)で行われます。いわゆる省エネ計算です。

省エネ計算では、建築物の基準エネルギー消費量を算出した後に、設計エネルギー消費量を算出し、両者を比較して基準到達可否を判定します。ZEB認証に欠かせない省エネ計算について理解を深めておくことで、手続き全体の進行スピードが向上します。

ZEB化の流れを理解する

省エネ計算の理解のほか、ZEB化までの流れも正しく理解しておくことが大切です。ZEB認証手続きの全体像、また事業が複数年度にわたる場合の補助金の扱い、施工業者と契約するタイミングなど、細かい点まで把握しておきましょう。

外部の専門家のサポートも活用する

ZEB化をスピーディーに進めるためには、ZEBのプロフェッショナルであるZEBプランナーや、ZEB専門のコンサルタントの活用がおすすめです。とくに、ZEBの補助事業を活用する場合、ZEBプランナーの手による設計か、あるいはZEBコンサルタントの業務支援のいずれかの関与が必要です。依頼先候補をピックアップし、見積もりも早めに取りながら検討を進めてください。

ZEB認証手続きの注意点

ZEB認証の手続きを進めるにあたって、注意したいポイントを2つ解説します。

建築コストがかさむ

高性能な建築物であるZEBを実現するためには、建築コストがそれなりにかかります。環境省によると、事務所用途の小規模建築物をZEB Readyで新築した場合、ZEB Readyではない設計に比べて10%程度、建築コストが増加するといいます。

さらに、省エネ計算や外部のプロフェッショナルを利用するコストも想定しておかなければなりません。

ただ、政府は2030年までに新築建築物について、ZEH・ZEB水準の省エネルギー性能の確保を目指すという目標を掲げています。コストはかかるものの、ZEBは時代の流れでもあると丁寧に説明し、施主との合意形成に力を注ぐ姿勢も重要です。

補助金には要件がある

ZEBの補助金はいずれも要件が設けられています。また、予算にも限りがあります。

利用を想定している補助金の要件をよく確認しておき、詳細設計に確実に反映されるよう注意しましょう。要件を満たしていない建築物は、当然ながら補助金を利用できません。

まとめ

ZEB認証手続きは、ZEB基準を満たすよう設計し、第三者の評価機関で認証を得ることがポイントです。補助金を利用する場合はスケジュールに注意し、予算終了前に申請できるよう、準備を行っていきましょう。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。