近年、省エネ基準への適合が義務化されるなど、住宅に最低限の省エネ性能が備わっていることが当たり前になっています。

しかしZEH水準のように、省エネ基準を上回る性能が本当に必要か悩む人も多いでしょう。

本記事では、省エネ基準適合住宅とZEH住宅の違い、そして設計・施工・開発に関わる立場から押さえておくべきポイントを解説します。

今後の展望や補助制度も含め、将来を見据えた設計・開発に役立ててください。

省エネ基準適合住宅とZEH住宅の違い

両者の違いは「認定基準の厳しさ」と「エネルギーの扱い方」にあります。

- 省エネ基準適合住宅:建築物省エネ法に基づく最低限の省エネ性能を満たす住宅

- ZEH住宅:省エネ+創エネにより、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロにする住宅

つまり、ZEHは「省エネ」だけでなく「創エネ」を要件とする点が最大の違いです。太陽光発電システムなどの再エネ設備の導入が不可欠となります。

ここからはそれぞれの概要や取得方法について、詳しく解説します。

省エネ基準適合住宅とは

省エネ基準適合住宅とは、国が建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため制定した、建築物省エネ法の基準を満たす省エネ住宅です。

近年、国内外で地球温暖化などの環境問題が深刻化しており、特に建築物におけるエネルギー消費量が大きいため、住宅の省エネ対策を促進するために設けられました。

省エネ基準適合住宅の認定基準

省エネ基準適合住宅では、次の2つの性能を評価します。

| 項目 | 評価内容 | 認定基準 |

| 外皮性能 | ドアや窓等の開口部や外壁・屋根・外気に接する床など外皮の断熱性能、日射の遮蔽性能を評価 | 断熱等級4以上 |

| 一次エネルギー消費量 | 住宅で消費するエネルギー量の評価 | 一次エネルギー消費量等級4以上 |

外皮性能を評価する断熱性等級は1〜7まであり、省エネ基準に適合するには等級4の断熱性能が必要です。

一次エネルギー消費量等級は現行で最高は6ですが、上位等級(7・8)の創設が公表資料で示されており、今後の施行に応じて表記更新が必要です。

2025年4月から全ての新築建築物が省エネ基準適合義務化へ

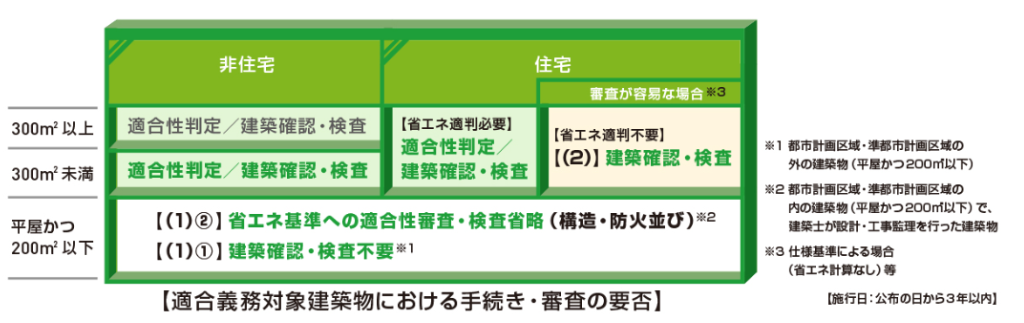

2022年に建築物省エネ法が改正され、2025年4月から、原則すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務化されます(一部例外あり)。

国が掲げる2050年のカーボンニュートラルを実現するため、エネルギー消費の大きい建築物の省エネ性能の規定を厳格化するのが目的です。

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について」

これにより、中大規模非住宅のみ対象だった「省エネ適合性判定」の対象が拡大。

以降、新築・増改築の大半が省エネ基準を満たす必要があります。

実務上の影響

- 設計者:設計段階での省エネ計算が必須になり、確認申請スケジュールに直結する。

- ゼネコン:省エネ基準への対応可否が入札条件に影響。

- デベロッパー:販売時の付加価値としての「省エネ性能」が顧客に強く意識される。

省エネ適合性判定の申請方法と必要書類

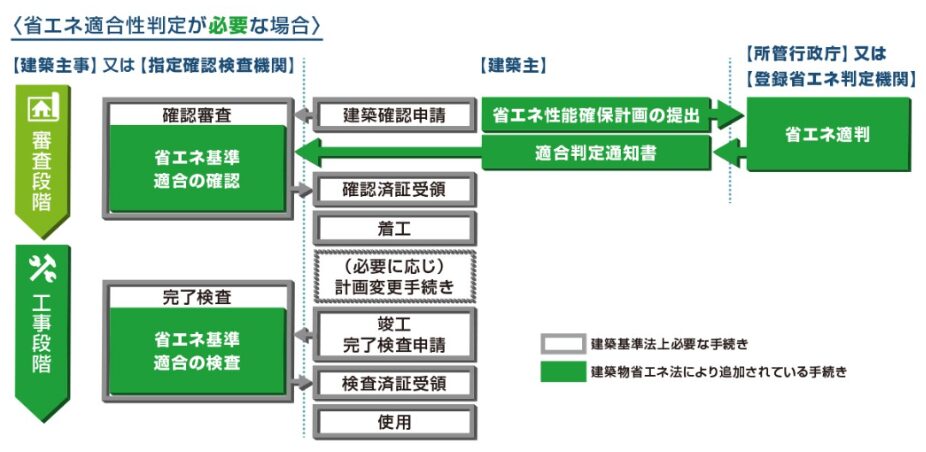

省エネ基準適合住宅と認定されるには、所管行政庁や登録省エネ判定機関で省エネ適合性判定(省エネ適判)を受ける必要があります。

省エネ適判に必要な図書は、次のとおりです。

- 建築物エネルギー消費性能確保計画書

- 設計内容説明書

- 各種図面、計画書

- その他必要な書類

参照:住宅・建築SDGs推進センター「省エネ基準適合義務制度等に関わる手続きマニュアル」

計画書の原本は、国土交通省の公式サイトからダウンロードできます。

省エネ適判を申請する流れは、次のとおりです。

引用:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について」

省エネ計画の適正審査と建築計画の確認審査は、申請先が異なります。

省エネ適判で適合判定通知書が交付されないと、確認済証が取得できないため、省エネ適判をスムーズに進める計画性が重要です。

省エネ基準適合住宅を申請する際の注意点

前述したとおり、2025年度から省エネ基準への適合が義務化されるので、これから新築・増改築する住宅のほとんどは省エネ適判を受ける必要があります。

省エネ計画に不備があると着工遅延のリスクがあるため、スケジュール管理と変更申請の徹底が重要です。

また省エネ適判後に省エネ計画の変更があった場合は、どれほど小さな変更でも必ず変更申請を行いましょう。

ZEH住宅とは

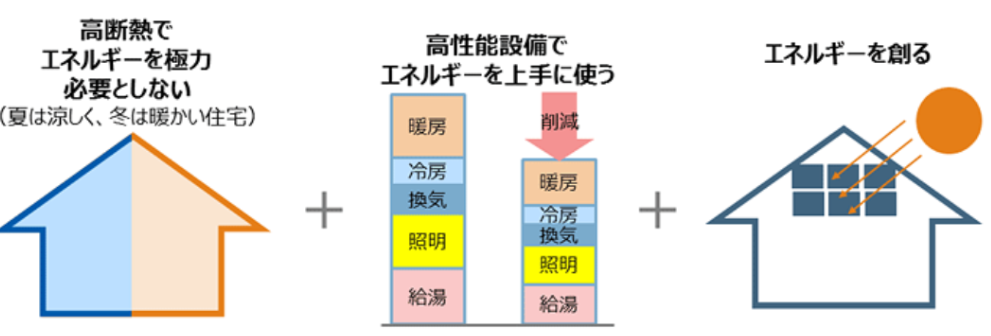

ZEH住宅とは、住宅で消費するエネルギーの年間収支ゼロを目指す住宅です。

住宅で消費するエネルギーを抑えたうえで、消費するエネルギーを効率的に使い、そのエネルギーを太陽光発電などの再エネ設備で電力を生み出し、年間のエネルギー消費量を実質ゼロにします。

引用:経済産業省資源エネルギー庁「ZEHとは」

脱炭素社会を目指す国内において、近年注目や需要が高まっている省エネ住宅です。

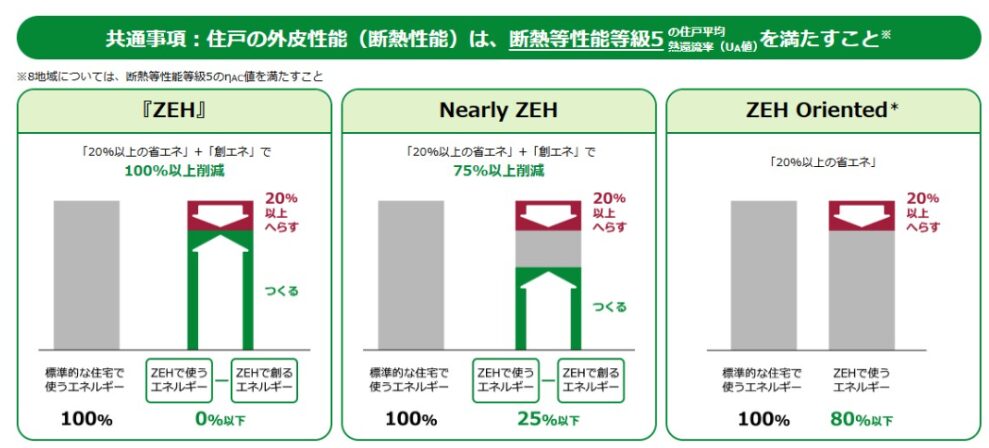

ZEHシリーズごとの認定基準

ZEHは、冬の日射量が少ないなどの理由で太陽光による十分なエネルギー生成が望めない地域でもZEH住宅を導入できるよう、3つの段階が設けられています。

引用:環境省「住宅脱炭素NAVI」

「Nearly ZEH」は寒冷地や低日射地域、『ZEH Oriented』は、多雪・低日射地域や都市部の狭小地などで、創エネ導入が難しい住宅を想定し、創エネ非必須の代わりに省エネでの削減率を満たすことで認定される区分です。

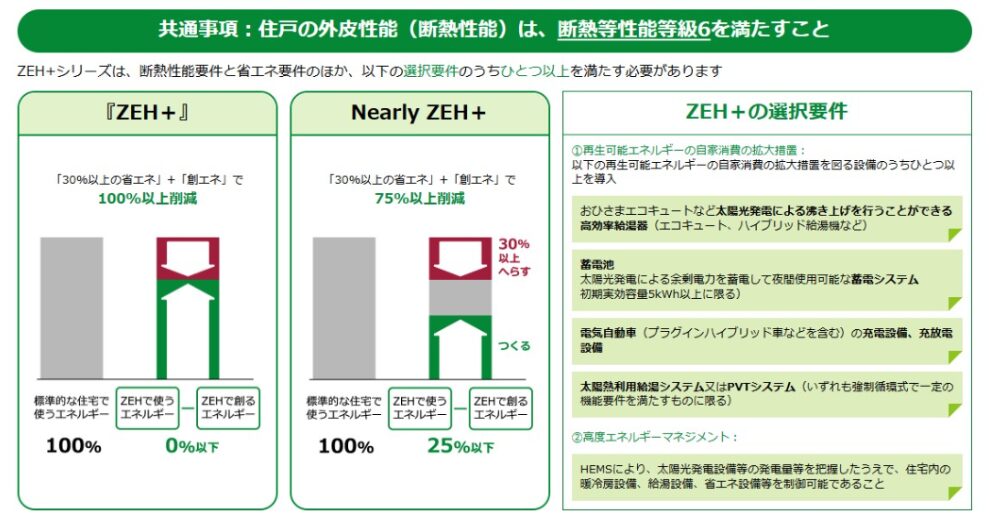

さらに断熱性能等級6以上と高度なエネルギーマネジメント導入を条件とする「ZEH+」も設けられています。

引用:環境省「住宅脱炭素NAVI」

ZEH+は断熱性能等級6以上、住宅で消費・生成するエネルギーの効率的な利用をサポートする高度エネルギーマネジメント(HEMS)等の導入が必須です。

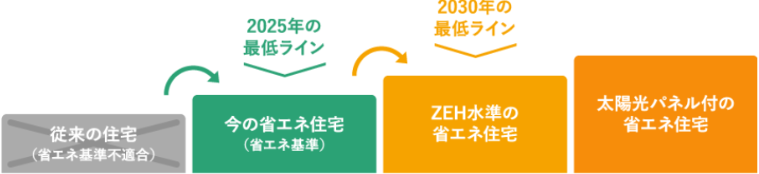

2022年よりZEH水準が誘導基準へ

引用:国土交通省「家選びの基準変わります」

2021年のエネルギー基本計画等で、2030年以降新築される住宅の平均でZEH水準確保を目指すと定められました。

その段階的な引き上げのひとつとして、2022年よりZEH水準が「誘導基準」として設けられています。

そのため建築事業者は、消費者に対しZEH水準の省エネ住宅を推進する取組みが重要です。

ZEH認証を取得する流れと必要書類

ZEHの補助申請や性能証明では、BELS等の第三者評価書の取得・提出が求められます(公募要領・様式参照)。

※BELSは省エネ性能の第三者評価制度で、法定の「義務資格」ではありません。

評価機関に登録しているBELS登録機関に申請し、住宅の省エネ性能の評価を受けます。

BELS登録機関は、住宅性能評価・表示協会の公式サイトにある「申請窓口検索」から検索可能です。

申請に必要な書類は、次の通りです。

- BELSに係る評価申請書

- BELSに係る評価物件 掲載承諾書

- 設計内容説明書

- 申請添付図書

- 一次エネルギー消費量及び外皮計算書

- その他必要な書類

申請書類は、申請予定の登録機関に問い合わせましょう。

ZEH住宅を取得する3つのメリット

ここでは、省エネ基準適合住宅ではなくZEH住宅を取得するメリットを3つ解説します。

住宅で消費するエネルギーや光熱費を削減できる

消費するエネルギーを減らすと、それに比例して光熱費も削減できるので、家計に優しいのが魅力です。

引用:国土交通省「家選びの基準変わります」

太陽光パネルで発電して余ったエネルギーは売買することもできるので、さらに光熱費の負担軽減が期待できるでしょう。

一年中快適で住みやすい居住環境が手に入る

断熱性能が高いと外気の熱が室内に侵入しにくくなるので、一年中快適な居住環境が保ちやすくなります。

家全体をすっぽり覆うように断熱するので、エリアごとの温度差も生まれにくく、冬の温度差で生じやすいヒートショックのリスクを軽減できるのもメリットといえます。

補助金制度や住宅ローン控除が受けられる

ZEH住宅では、子育てグリーン住宅支援事業やZEH補助金など国が設けた補助金制度を利用可能です。※年度や制度内容により変動がございますので、最新情報は公式ホームページをご覧ください。

また住宅ローン控除では、省エネ基準適合住宅よりも借入限度額が高く設定されています。

引用:国土交通省「住宅ローン減税改正3つのポイント」

ZEH住宅を取得する際の注意点

ZEH住宅を検討する際に考慮したいのは、初期コストやメンテナンスコストがかかる点です。

高性能な断熱素材や省エネ設備を導入する分、コストの増加は避けられません。

コストを抑えるためにも、ZEH住宅の導入を支援するために用意された補助金制度を積極的に利用しましょう。

省エネ基準適合住宅とZEH住宅でよくある質問3選

ここでは省エネ基準適合住宅やZEH住宅の導入を検討する際に、よくある質問を3つ解説します。

Q1:省エネ適判やZEH認証にかかる費用は?

省エネ適判やZEH認証にかかる費用は、依頼する自治体・評価方法によって異なります。

例えば東京都に一戸建て住宅の省エネ適判を依頼する場合は5,800円、愛知県に依頼する場合は37,100円といった差があります。(2025年9月現在)

参照:愛知県「建築物省エネ法に係る様式・手数料」

東京都「省エネ適合性判定手数料算定の考え方」

ZEH認証に必要なBELS評価の手数料は、30,000〜60,000円程度が一般的なようです。

Q2:省エネ基準適合住宅で使える補助金制度はある?

基本的に省エネ基準適合住宅で、利用できる補助金制度はありません。

ZEH住宅など、省エネ基準以上の性能を持つ住宅のために用意された制度がほとんどです。

住宅ローン控除は、省エネ基準適合住宅でも最大3,000万円まで控除の対象です。

※子育て・若者夫婦世帯の場合、省エネ基準適合住宅の借入限度額は4,000万円です。

Q3:2030年には省エネ基準がZEH水準に引き上げられるって本当?

前述したとおり、2030年には省エネ基準をZEH水準まで引き上げる計画が行われています。

さらに2050年までに、ZEH水準の省エネ性能にプラスして、太陽光発電システム等の再エネ設備の導入の一般化が目標です。

これから家づくりを行う建築事業者や消費者は、現在の省エネ基準よりも高い性能を持った省エネ住宅を選ぶ姿勢が求められています。

まとめ

2025年度に省エネ基準への適合が義務化、2030年にはZEH水準が最低ラインになる予定なので、これから新築・増改築予定の住宅は省エネ基準以上の省エネ性能を目指すのが基本です。

省エネ住宅の促進は持続可能な社会づくりに必要な体制ですが、建築業界では省エネ計画や申請の手間が増えてしまい、頭を悩ませている方も多いでしょう。

面倒な省エネ計算や手続きは、信頼できる代行業者への外注をおすすめします。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。