はじめに:建築物の省エネ性能表示制度が「命令・勧告」へ強化された背景

2024年4月1日、建築物省エネ法の一部が改正され、建築物の省エネ性能表示制度は新たな局面を迎えました。これは、2050年カーボンニュートラル社会の実現に向け、建築分野の脱炭素化を加速させるための重要な一歩です。特に、不動産事業者等に対して、建築物の省エネ性能を表示する「努力義務」が課せられ、その努力義務を怠った場合には、国土交通大臣が「勧告」や「命令」を行えるように制度が強化されました。これにより、建築・不動産業界の実務担当者にとって省エネ性能表示は、もはや無視できない重要な要素となっています。

この改正は、単に省エネ基準の適合を求めるだけでなく、建築物の省エネ性能を「見える化」することで、購入者が省エネ性能を考慮した建築物選択を促し、市場全体で省エネ性能の高い建築物の供給を拡大することを目的としています。本記事では、この省エネ性能表示制度の基本から、2024年4月施行の改正点の詳細、実務担当者が取るべき具体的な対応策、そして活用できる補助金制度まで、網羅的に解説します。

省エネ性能表示制度とは?その基本を理解する

建築物の省エネ性能表示制度は、建築物の設計段階や竣工段階で評価された省エネ性能を、購入者やテナントに対して分かりやすく開示するための制度です。この制度の主な目的は、建築物の省エネ性能を「見える化」することで、購入者が建築物の選択時に省エネ性能を判断材料の一つとできるようにすること、そして、省エネ性能の高い建築物の市場価値を高め、供給を促進することにあります。

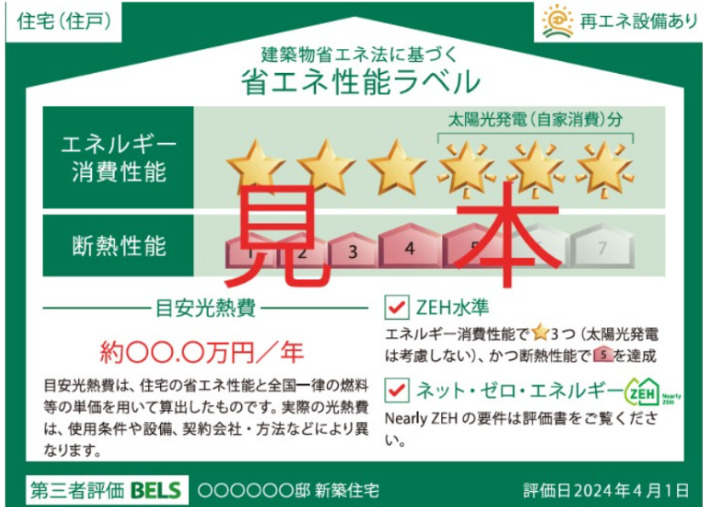

表示の対象となる建築物は、新築建築物と既存建築物の両方です。特に、不動産取引の際には、建築物の省エネ性能に関する情報提供が重要視されるようになります。表示される情報の内容は、主に「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」の二つの指標に基づいています。外皮性能とは、建物の外壁や窓などの断熱性能を表し、一次エネルギー消費量とは、冷暖房、換気、照明、給湯などの設備で消費されるエネルギー量を総合的に評価したものです。これらの指標は、星の数やアルファベットのランク付けなど、分かりやすい形式で表示されます。

2024年4月施行:改正建築物省エネ法の主要ポイントと「命令・勧告」導入の経緯

2024年4月1日に施行された改正建築物省エネ法では、これまで努力義務であった省エネ性能表示について、その履行を促すための行政措置が導入されました。これは「努力義務から命令・勧告になった」のではなく、「努力義務のままだが、その努力義務を履行しない事業者に対して、国土交通大臣が命令・勧告を行えるように厳しくなった」という点が重要です。

具体的には、不動産事業者等が建築物の売買・賃貸の広告を行う際には、省エネ性能の表示に努めることが求められます。この努力義務を怠り、国が定める基準に照らして表示が不十分であると判断された場合、国土交通大臣はまず「勧告」を行います。勧告に従わない場合は「命令」が出され、さらに命令にも従わない場合には、その旨が公表されるとともに、罰則が適用される可能性があります。

この改正の背景には、購入者が建築物の省エネ性能を十分に理解しないまま取引が行われ、脱炭素社会の実現に向けた建築分野の取り組みが加速しないという課題がありました。不動産取引において、省エネ性能が「当たり前の情報」となることで、より高性能な建築物の普及が期待されています。実務担当者としては、この新たな行政措置の導入により、省エネ性能表示への対応がより一層求められるようになったことを認識し、適切な情報提供と表示の準備を進める必要があります。

省エネ性能表示の具体的な評価方法と表示ラベルの種類

引用:住宅性能評価・表示協会「省エネ性能ラベル」

建築物の省エネ性能を表示するためのラベルには、主に「BELS(ベルス:建築物省エネルギー性能表示制度)」と「自己評価ラベル」の2種類があります。ここで重要な点は、新築時に義務付けられている「省エネ適合性判定」の結果は、そのまま省エネ性能表示としてのラベルには使用できないという点です。適合性判定は、建築物が省エネ基準に適合しているかどうかを判断するものであり、購入者への情報提供を目的とした表示ラベルとは異なる位置づけです。

そのため、適合性判定を取得した段階で、BELSまたは自己評価ラベルを発行しておくことを強くお勧めします。

BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)

BELSは、第三者機関が建築物の省エネ性能を評価し、その結果を星の数(★の数が多いほど高性能)と一次エネルギー消費量の削減率で分かりやすく表示する制度です。客観性と信頼性が高く、建築物の資産価値向上に大きく寄与します。

自己評価ラベル

BELSのような第三者評価ではなく、建築主や設計者が自ら省エネ性能を評価し、一定の様式に従って表示するものです。BELSほどの信頼性はありませんが、手軽に表示できるメリットがあります。

また、省エネ性能の高い建築物として、「ZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」や「ZEB(ゼブ:ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)」といった基準もあります。これらは、高い断熱性能と省エネ設備、再生可能エネルギーの導入により、年間一次エネルギー消費量を実質ゼロ以下にする建築物を指します。これらの基準を満たす建築物は、BELS評価においても高いランクを獲得することが可能です。さらに、「長期優良住宅制度」も、省エネ性能を含む複数の基準を満たす住宅を認定するものであり、BELS評価やZEH・ZEBの取得と連携して進めることで、より一層のメリットを享受できます。

【ラベル発行のタイミングとその重要性】

BELSや自己評価ラベルを取得するタイミングは、着工時と竣工時のいずれも可能です。

着工時取得のメリット

リーシング(賃貸物件の入居者募集)や販売活動において、早期に省エネ性能をアピールできるため、顧客への訴求力が高まります。特に、計画段階で省エネ性能の高さが明確であれば、それが差別化要因となり得ます。

竣工時取得のメリット

設計変更を盛り込んだ、より正確な省エネ性能を反映したラベルを発行できます。テナントが決まっている場合や、実際の運用に近い性能を表示したい場合に適しています。

【後からのラベル発行リスク】

省エネ計算のロジックは、技術革新や法改正に伴い、定期的に変更されることがあります。そのため、建築物の竣工から時間が経ってからラベルを発行しようとすると、当時の計算ロジックと現在のロジックが異なり、当時の計算結果よりも省エネ性能の数値が悪くなる可能性があります。

また、当時の省エネ計算を依頼した会社が、後のラベル発行に対応してくれない場合や、会社自体がなくなっているケースも考えられます。その場合、改めて省エネ計算をやり直す必要があり、余計な費用と手間が発生してしまいます。

これらのリスクを避けるためにも、新築時の省エネ適合性判定を取得するタイミングで、BELSまたは自己評価ラベルの発行も同時に検討し、専門家へ依頼しておくことが賢明な選択と言えます。

実務担当者が知るべき対応策と準備

2024年4月からの省エネ性能表示制度の強化を受け、建築・不動産業界の実務担当者は、以下の対応策と準備を進めることが求められます。

既存建築物の省エネ性能把握と改善計画

特に既存のオフィスビルやマンションを扱う不動産事業者にとっては、所有物件の省エネ性能を正確に把握することが第一歩です。必要に応じて、省エネ診断を実施し、改修による省エネ性能向上の可能性を探り、長期的な改善計画を策定することが重要です。

新築・増改築における設計・施工段階での注意点

新築や大規模な増改築を行う際には、設計段階から省エネ性能を最大限に高める計画を立てることが不可欠です。断熱性能の向上、高効率な設備の導入、再生可能エネルギーの活用などを積極的に検討し、省エネ計算を通じて目標とする省エネ性能を達成できる設計とすることが求められます。前述の通り、適合性判定の取得と同時にBELS等のラベル発行を検討し、着工時または竣工時にスムーズに表示できるよう準備を進めましょう。

不動産取引における表示制度の活用と説明責任

不動産売買・賃貸の広告を行う際には、省エネ性能表示を積極的に活用し、その内容を正確に購入者に説明する責任が生じます。省エネ性能が高い建築物であることをアピールすることで、市場での競争力を高めることができます。宅地建物取引業法の改正により、契約締結前の重要事項説明においても、省エネ性能に関する情報提供が義務化される方向にあるため、早めの対応が肝要です。

省エネ計算の重要性と専門家への相談

建築物の省エネ性能を正確に評価するためには、専門的な知識に基づいた省エネ計算が不可欠です。複雑な計算や最新の法改正への対応は、専門の計算センターに依頼することで、正確かつ効率的に進めることができます。特に、BELS評価の取得や、後からの計算ロジック変更によるリスク回避のためにも、経験豊富な専門家への相談が重要です。

省エネ性能表示制度導入によるメリット・デメリット

省エネ性能表示制度の導入は、建築主・所有者、そして不動産事業者の双方にメリットとデメリットをもたらします。

建築主・所有者側のメリット

- 資産価値の向上:省エネ性能の高い建築物は、市場で評価されやすく、売買価格や賃料の上昇が期待できます。

- 光熱費の削減:省エネ性能が高いほど、冷暖房費などのランニングコストを抑えることができます。

- 快適性の向上:高断熱・高気密な建築物は、室内の温度差が少なく、快適な居住空間を提供します。

- 環境負荷の低減:CO2排出量の削減に貢献し、企業のESG投資やSDGsへの取り組みをアピールできます。

不動産事業者側のメリット

- 企業イメージの向上:環境配慮型企業としてのブランドイメージを確立し、顧客からの信頼を獲得できます。

- 差別化と競争力強化:省エネ性能を明確に表示することで、他社物件との差別化を図り、競争力を高めることができます。

- リーシング・販売促進:省エネ性能の高い物件は、入居者や購入者にとって魅力的な要素となり、早期の成約につながりやすくなります。

制度導入に伴う潜在的な課題とコスト

- 初期投資の増加:省エネ性能を高めるための設計・施工には、追加コストが発生する場合があります。

- 評価・申請の手間と費用:BELS評価の取得や省エネ計算には、専門家への依頼費用や手続きの手間がかかります。

- 情報開示の責任:正確な情報提供が求められ、誤った表示はトラブルの原因となる可能性があります。

これらのメリットとデメリットを総合的に考慮し、戦略的な対応を進めることが、今後のビジネス展開において不可欠となります。

関連する補助金・優遇制度の活用

省エネ性能表示制度への対応や、建築物の省エネ化を促進するためには、国や地方自治体が提供する様々な補助金や優遇制度の活用が有効です。これらの制度を上手に利用することで、初期投資の負担を軽減し、省エネ改修や高性能建築物の導入を加速させることができます。

省エネ改修に関する国の補助金制度

国土交通省や環境省などが、既存建築物の省エネ改修を支援するための補助金制度を設けています。例えば、「既存建築物省エネ化推進事業」や、特定の高性能化を支援する「地域型住宅グリーン化事業」などがあります。これらの補助金は、断熱改修、高効率設備の導入、再生可能エネルギー設備の設置などが対象となる場合が多く、申請には専門的な知識が必要となることがあります。

ZEH・ZEB関連の補助金

ZEHやZEBの実現を目指す建築物に対しては、より手厚い補助金が用意されている場合があります。「ZEH支援事業」や「ZEB実証事業」などがその代表例です。これらの補助金は、高い省エネ性能を達成するための設計費や設備費の一部を補助するもので、審査基準も厳しく設定されています。

税制優遇措置について

省エネ性能の高い建築物や、省エネ改修を行った建築物に対しては、固定資産税の減額や所得税の控除など、税制上の優遇措置が適用される場合があります。これらの措置は、長期的なコストメリットをもたらすため、積極的に活用を検討すべきです。

これらの補助金や優遇制度は、年度によって内容や募集期間が異なります。最新の情報は、各省庁や地方自治体のウェブサイト、または専門のコンサルティング会社に確認することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

Q: 既存の建築物も対象になりますか?

A: はい、既存の建築物も省エネ性能表示の努力義務の対象となります。特に、売買や賃貸の広告を行う際には、その省エネ性能を表示する努力が求められます。

Q: 表示をしないとどうなりますか?

A: 省エネ性能表示の努力義務を怠った場合、国土交通大臣から「勧告」を受ける可能性があります。勧告に従わない場合は「命令」が出され、さらに命令に従わない場合は、その旨が公表されたり、罰則が適用されたりする可能性があります。不動産取引における信頼性にも影響を及ぼすため、適切な対応が重要です。

Q: BELS評価は必須ですか?

A: BELS評価は必須ではありませんが、その取得は推奨されます。BELSは第三者機関による客観的な評価であるため、表示の信頼性が高く、建築物の資産価値向上や顧客へのアピールに非常に有効です。自己評価ラベルも可能ですが、信頼性の面でBELSが優位です。

Q: 省エネ計算は自社で行えますか?

A: 省エネ計算は専門的な知識と経験が必要な作業であり、法改正や計算ロジックの変更にも対応しなければなりません。自社で行うことも不可能ではありませんが、正確性や効率性を考慮すると、専門の計算センターに依頼することをお勧めします。特に、BELS評価の取得を目指す場合は、評価機関への申請書類作成なども含め、専門家によるサポートが不可欠です。

まとめ:制度対応は環境・省エネルギー計算センターへ

2024年4月からの建築物省エネ法改正により、省エネ性能表示制度は、建築・不動産業界にとって避けて通れない重要な課題となりました。努力義務の履行が不十分な場合には、勧告・命令といった行政措置の対象となるため、早急かつ適切な対応が求められます。

建築物の省エネ性能を正確に評価し、信頼性の高い表示を行うためには、専門的な知識と経験、そして最新の法改正への対応力が不可欠です。特に、BELS評価の取得や、後からの計算ロジック変更によるリスク回避のため、適合性判定と同時にラベル発行を検討するなど、計画的な対応が重要です。

環境・省エネルギー計算センターは、省エネ計算の豊富な実績と専門知識を持ち、お客様のニーズに合わせた最適なサポートを提供します。省エネ性能表示制度への対応でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。