2025年以降は省エネ適判が事前前提であり、確認を早く通す鍵は、省エネ図書の事前精度です。「図面の完成=工事開始」ではなく、「法的審査完了=スタートライン」という時代に変わっています。

そのため建築物を予定通りに完成させるには、建築確認をスムーズに進めるのが重要です。

設計段階で省エネ計算が確定していないと、確認済証の交付が遅れ、着工時期や資金計画に影響します。設計図が完成しても、建築確認と省エネ適判が通らなければ着工できません。

本記事では、確認申請から着工までの実務フローを最新法令に基づいて整理し、

設計者・ゼネコン・デベロッパーが「確認を早く通す」ための実践ポイントを解説します。

建築確認とは

建築確認とは、建築物を新築・増改築する際に、その建築物が建築基準法などの規定を満たしているか審査する制度です。

建築基準には、建築物本体の構造を定める単体規定と周囲環境との調和を目指す集団規定があります。

| 規定 | 項目 |

| 単体規定 |

・構造耐力 ・防火 ・採光 ・換気 ・シックハウス対策 など |

| 集団規定 |

・建ぺい率 ・容積率 ・北側斜線制限 ・接道義務 など |

建築確認を行い、法令に適合していると認められた建築物のみ着工許可を得られます。

建築確認の意味と目的

建築確認を行う目的は、その建築物で活動をする人々やその周囲に住む人々の安全を守るためです。

建築基準法では建築物に対する最低限の安全性が定められており、建築物の倒壊を防いだり、自然災害や火災等が発生した際の被害を最小限に抑えたりして、人々の生命と財産を保護する役目を果たします。

建築確認申請が不要なケース

原則的に建築物を新築・増改築する際には建築確認申請が必須ですが、一定の条件を満たせば不要になるケースもあります。

建築確認申請が不要になる条件は、次の7つです。

| 条件 | 概要 |

| 建築物に該当しない倉庫や物置 | 土地に定着しておらず、床面積10㎡以下で内部に人が立ち入らない倉庫や物置 |

| 文化財保護法に指定されている建築物 | 修繕や改築が他の建築物と異なる文化財 |

| 都市計画区域外の新3号建築物 | 延床面積200㎡以下の木造平屋建てなど |

| 災害復旧などに利用する仮設建築物 | 災害で破損して応急的な修繕を施した建築物や、災害時に公益上必要な応急仮設建築物など |

| 床面積10㎡以下の増改築・移転 | 既存住宅で延べ床面積10㎡以下の増改築や移転(防火地域・準防火地域を除く) |

| 床面積200㎡以下の建築物の特殊建築物への用途変更 | 既存建築物の構造や設備が用途変更後でも建築基準法に適合する場合 |

| 既存建築物の減築 | 減築と同時に10㎡を超える増築をした場合は申請対象 |

建築確認申請が不要でも、建築基準法の規定を満たした建築計画を立てましょう。

建築確認の申請方法

ここでは、実際に建築確認申請を行う際の必要事項について解説します。

建築確認申請の必要書類

建築確認申請には、建築計画が法令に適合していると証明するための書類が必要です。

| 必要書類 | 概要 |

| 建築確認申請書 | 建築主や設計者等の情報や建築物の所在地、用途、構造などを詳細に明記 |

| 建築計画概要書 | 建築物の構造や敷地面積、建築面積などを明記 |

| 設計図書 | 配置図や平面図、立体図などを用意 |

| 構造計算書 | 耐震性能などの構造計算を明記(提出が必要な建築物のみ) |

| その他 | 防災設計や開発許可申請書など、その地域で建築するのに必要な書類 |

書類に不備やミスがあると審査に時間がかかるため、正確な情報を記載しましょう。

建築確認申請の提出先

建築確認申請の提出先は、建築主事または指定確認検査機関です。

| 所属 | 申請できる建築地 | |

| 建築主事 | 地方公共団体 | 所在地内の建築物 |

| 指定確認検査機関 | 民間企業 | 業務エリア内の建築物 |

建築主事は各都道府県に必ず設置されている行政機関で、指定確認検査機関は民間企業が行う審査機関です。

指定確認検査機関は、国土交通省の公式サイトで確認できます。

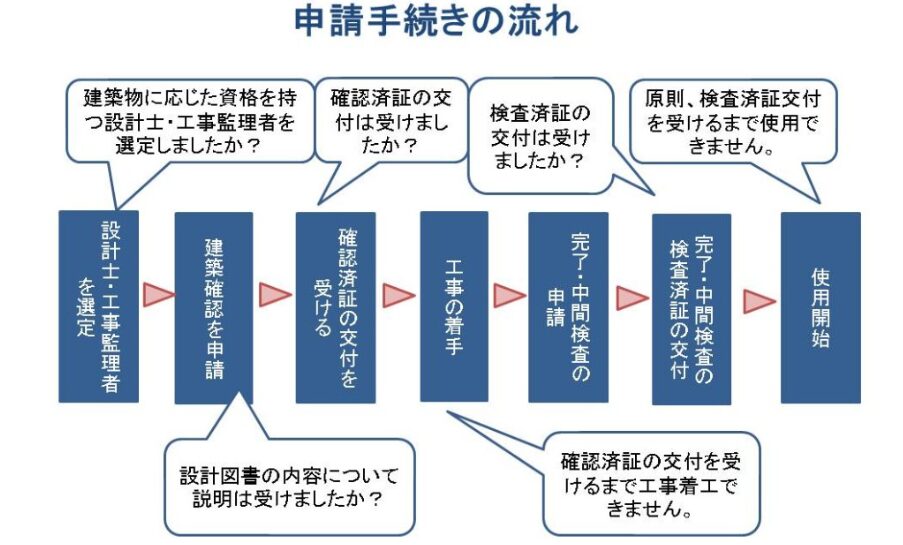

建築確認申請の流れ

一般的な建築確認申請の流れは、次の通りです。

引用:大阪府「建築確認申請、中間・完了検査とは?」

建築主事もしくは指定確認検査機関に申請後、申請書類の審査を受け、クリアすると確認済証が交付されます。

確認済証を入手したら、工事への着手が可能です。

建築物が完成したら完了検査を受け、検査済証の交付を受けた建築物のみ使用を開始できます。

建築確認申請から着工までの期間はどれくらい?

建築確認申請から着工までにかかる期間は、法定の審査上限は35日ですが、補正対応期間は算入されません。

2025年以降は適判の完了待ち/外皮・一次エネの再計算が遅延要因となり、実務上は1〜1.5か月が目安です。

特に2025年度以降は、省エネ適判が建築確認の前提となるため、省エネ図書(外皮計算・一次エネ計算)の事前精度が着工時期を左右します。

申請書類に不備がなければ1か月前後で着工許可が下ります。

建築主事よりも指定確認検査機関に依頼すると、手数料はかかりますが交付が早い傾向です。

ただし、2025年4月からの改正建築物省エネ法により、原則すべての新築建築物で省エネ基準適合が義務化されました。

そのため、建築確認の審査前に省エネ適合判定(省エネ適判)をクリアする必要があり、従来よりも確認済証交付までの期間が長期化する傾向にあります。

※審査期間の法定上限は建築主事(行政)に適用されます。指定確認検査機関には法定期間の定めがなく、契約上の標準期間で運用されます。

2025年度以降は確認済証の交付前に省エネ適判が必須へ

2025年度より、建築物を新築・増改築する際に省エネ基準に適合することが義務付けられました。

それに伴い、省エネ適判が義務付けられている建築物で確認済証の交付を受けるには、先に省エネ適判をクリアするのが必須条件になっています。

つまり建築確認申請の要件が、ひとつ増えたということです。

ここでは建築確認との関係が深くなった、省エネ適判について詳しく解説します。

省エネ適判とは

省エネ適判は、建築物省エネ法に基づき、建築物が省エネ基準に適合しているか審査する制度です。

省エネ適判は、省エネ法に基づく「性能証明型」審査であり、建築物の外皮性能(断熱・日射取得)・設備性能・一次エネルギー消費量を数値化して評価します。

設計者にとっては、BEI(エネルギー消費性能比)や、外皮性能UA値の事前シミュレーション精度が、確認審査の通過スピードを左右します。

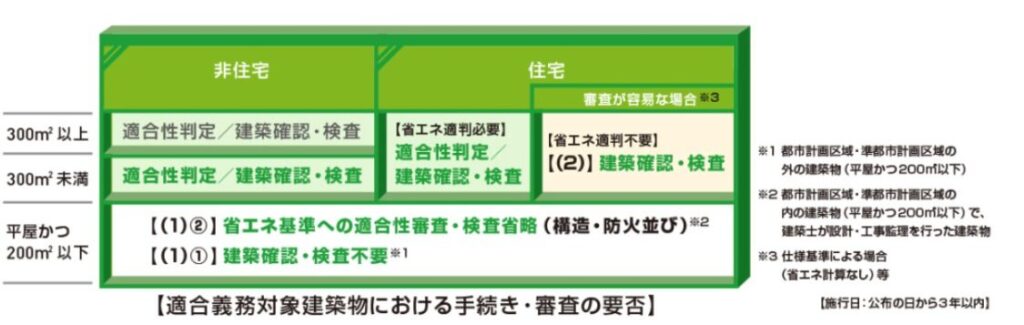

以前は中・大規模の非住宅のみ省エネ適判の対象でしたが、脱炭素社会への取組みの一環として、2025年度から原則すべての建築物で省エネ基準への適合が義務化し、省エネ適判の対象も大幅に拡大しました。

引用:国土交通省「令和4年度改正建築物省エネ法の概要」

そのため建築物の着工許可を得るのに、建築確認申請だけでなく省エネ適判も受けるのが基本になります。

省エネ適判が不要な建築物

原則的にすべての建築物で省エネ適判が必要ですが、延べ面積300㎡未満の住宅等で、仕様基準によって省エネ基準に適合させる場合は、省エネ適判の申請が不要です。

ただし、設計内容が性能基準(一次エネルギー消費量計算)を用いる場合は、規模を問わず審査対象になります。

また建築確認の対象外の建築物は、基本的に審査の対象外です。

省エネ適判の申請先

省エネ適判の申請先は、次のとおりです。

- 所管行政庁

- 登録省エネ判定機関

建築確認と省エネ適判の申請先は異なるため、申請時は注意しましょう。

審査機関によっては建築確認と省エネ適判の両方を取り扱っているケースもあり、まとめて申請したい場合に便利です。

登録省エネ判定機関は、住宅性能評価・表示協会の公式サイトで検索できます。

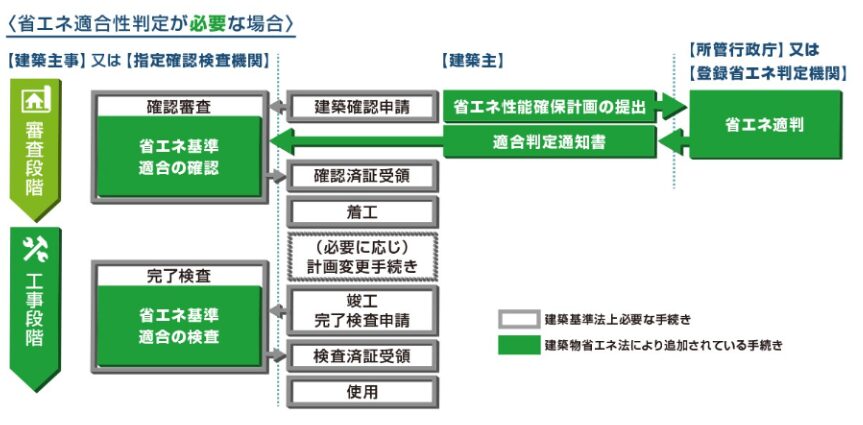

省エネ適判を受けるタイミング

基本的に省エネ適判の申請は、建築確認申請と同じタイミングで進めます。

引用:国土交通省「令和4年度改正建築物省エネ法の概要」

省エネ適判で適合判定通知書の交付を受け、それを建築確認の審査機関に提出するまでは確認済証は交付されません。

計画通りに着工するためにも、早めに省エネ適判を受けましょう。

建築確認申請から着工までをスムーズにする3つのコツ

ここでは建築確認申請から着工までスムーズに進め、計画通りに建築物を完成させるコツを3つ解説します。

指定確認検査機関に依頼する

建築確認を行う際、建築主事よりも指定確認検査機関の方が確認済証を早く交付してもらえるケースが多いようです。

指定確認検査機関は民間企業のため、建築主事よりも手数料が高いですが、早く交付を受けたい場合はメリットが高いといえます。

書類の不備や記載漏れに注意する

申請書類に不備や記載漏れがあると、審査に時間がかかったり再審査になったりする恐れがあります。

再審査には追加の費用や時間がかかり、計画通りに進行できなくなるため注意しましょう。

また補正指摘を受けた後に対応が遅れると、再申請扱いになる場合があるので、指摘を受けたらすぐに対応するのも重要です。

申請書類も、必ず最新のものか確認してから使用しましょう。

省エネ適判を信頼できる代行業者へ外注する

書類にミスがないように丁寧に準備し、工期に間に合うように早く申請を行うのはとても労力のかかることです。

2025年度以降は、建築確認と省エネ適判の二重審査体制がスタンダードになります。

設計者・ゼネコン・デベロッパーにとっては、「設計完了=即申請」ではなく、「省エネ図書の整備完了=申請スタート」という新しい工程管理が求められます。

このスケジュール感を誤ると、着工遅延や補助金スケジュールのずれにつながるため注意が必要です。

そこで専門知識が必要な省エネ適判の申請は、省エネ計算や申請の代行を行う業者への外注がおすすめです。

省エネ適判をクリアしないと確認済証の交付も受けられないので、建築確認をスムーズに進めるためにも信頼できる代行業者に依頼しましょう。

建築確認申請でよくある質問4選

ここでは建築確認申請でよくある質問を、4つ解説します。

Q.適判は、確認と同時提出で良い?

適判は先行・同時いずれも可ですが、実務は適判先行→適合通知書を確認へが最短です。

Q.建築確認の審査に落ちたらどうする?

建築確認申請の審査に落ちた場合、再度審査を受ける必要があります。

審査に落ちる主な理由は、設計内容が法令に違反している、書類に不備がある、建築予定の敷地に問題がある等です。

審査をクリアするまで着工許可が下りないので、指摘された内容を修正して再度申請を行いましょう。

Q. 小規模住宅は必ず適判不要?

仕様基準なら不要のケースあり。ただし性能基準(一次エネ計算)を選ぶと対象になります。

Q.建築確認前に着工するとどうなる?

建築確認申請で着工許可が下りる前に着工すると、法令違反として罰則が課される恐れがあります。

| 建築基準法違反内容 | 罰則 |

| 建築物の是正命令や工事停止命令違反 | 懲役3年/罰金300万円 |

| 構造耐力に係る基準など重大な実体規定違反の設計 | 懲役3年/罰金300万円 |

| 建築確認・完了検査・中間検査に関する違反 | 懲役1年/罰金100万円 |

参照:建築基準法「第7章 罰則」

建築物も違法建築物となるので、必ず建築確認申請で許可を得てから着工しましょう。

まとめ

建築確認申請から着工までにかかる期間は、申請先や申請書類の的確さなどに左右されます。

特に2025年度からは、建築確認申請と並行して省エネ適判も必要になったので、それぞれの審査をスムーズに進められる知識や経験が求められます。

着工までスムーズに進めたい場合は、省エネ適判に係る申請を省エネ計算のプロである申請代行業者へ依頼するのがおすすめです。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。