建築物が建築基準法に適合しているのを証明し、建築物の着工許可を得るために欠かせないのが「建築確認済証」です。

この記事では、建築確認済証の概要や、建築確認申請の流れと費用、名称が似ている検査済証との違いを解説します。確認済証を詳しく知りたい方は参考にしてください。

建築確認とは

まず確認済証を得るには、建築確認を行う必要があります。

建築確認とは、建築物の建築計画が建築基準法や市区町村の条例等に適合しているかを指定確認検査機関等がチェックすることです。

具体的には、下記の項目を確認します。

- 敷地の衛生、安全性

- 建ぺい率

- 構造体力

- 防火性

- シックハウス対策

- 居室の採光、換気 など

参照:一般社団法人日本建築防災協会「2階建ての木造一戸建等の確認申請・審査マニュアル」

建築確認が必要な建築物を施工する場合、建築確認を行わなければ着工に進めません。

建築確認が必要な建築物の詳細については後述します。

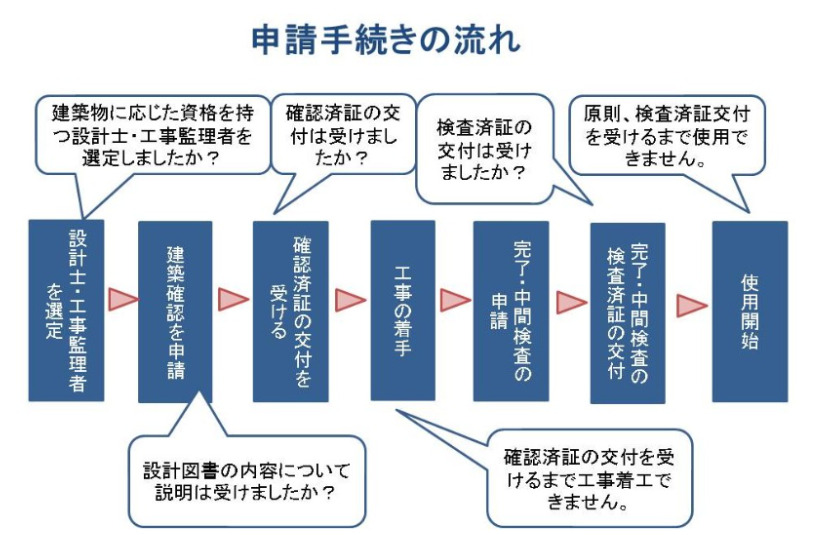

建築確認申請の流れ

建築確認申請の流れは、次のとおりです。

- 建築計画の作成

- 事前審査(任意)

- 民間の指定確認検査機関等へ建築確認申請書類の提出

事前審査は任意ですが、本審査で申請書類にミスがあると再申請になりやすく、余計な手間や時間がかかってしまいます。建築物の完成までスムーズに進めるため、本審査前に指定確認機関等で提出書類に不備がないかチェックしてもらいましょう。

建築確認申請の必要書類

建築確認申請時に必要となる主な書類は次のとおりです。

- 建築確認申請書

- 建築計画概要書

- 省エネ仕様基準チェックリスト

- 使用建築材料表

- 建築基準関係規定(18法令)チェックリスト

- 構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書 など

参照:東京都都市整備局「建築基準法施行規則様式」

必要書類は建築予定エリアの市区町村や提出先の指定確認機関によって異なるため、提出先のルールを確認しながら用意しましょう。

建築確認申請にかかる費用

建築確認申請にかかる費用は、行政や指定確認機関、建築物の規模によって異なります。

| 延床面積 | |||

| 30㎡を超え100㎡以内 | 100㎡を超え200㎡以内 | 200㎡を超え300㎡以内 | |

| 東京都都市整備局 | 13,000円 | 21,000円 | 25,000円 |

| 千葉県 | 19,000円 | 33,000円 | 43,000円 |

| 神奈川県 | 28,000円 | 43,000円 | 48,000円 |

| 株式会社日本確認検査センター | 36,000円~ | 40,000円~ | 50,000円~ |

| 日本ERI株式会社 | 40,000円~ | 52,000円~ | 78,000円~ |

申請予定の行政等の公式サイトなどで、確認してから申し込みましょう。

確認済証とは

確認済証とは、建築確認で合格を得た場合に交付される証明書です。

建築確認をクリアし、確認済証を取得できた建築物のみ着工に進めます。

確認済証は誰が発行する?

確認済証の申請先は次の2つの機関です。

| 機関 | 特徴 |

| 指定確認検査機関 | 国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間機関 |

| 特定行政庁 | 建築の確認申請や違反建築物に対する是正命令などを司る行政機関 |

民間の指定確認検査機関に依頼するのが一般的で、特定行政庁に申請する割合は物件全体の1割以下だといわれています。

民間の指定確認検査機関は、国土交通省公式サイト「建築基準法に基づく指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関」で調べられます。

確認済証と検査済証の違い

確認済証と検査済証の違いは、確認や検査をする段階です。

確認済証が着工前の建築確認後に発行されるのに対し、検査済証は建築物の竣工後に実施する完了検査に合格すると発行されます。

引用:大阪府「建築確認申請、中間・完了検査とは?」

確認済証は建築計画段階の評価のため、建築計画どおりの建築物が建つ保証はありません。

一方検査済証は建築計画どおりの建築物が完成した場合のみ交付され、検査済証が取得できるまでは建築物の使用許可が下りません。

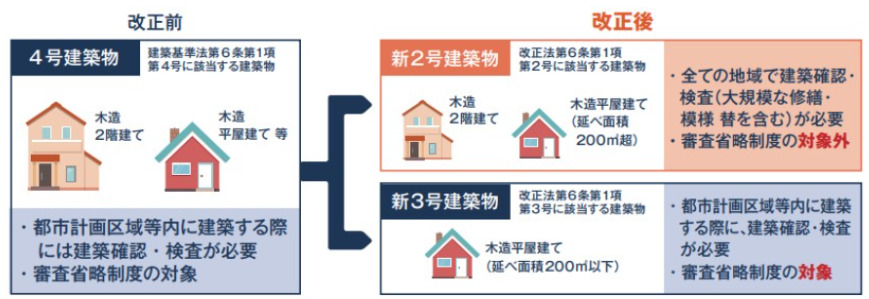

2025年度から建築確認申請の対象が拡大へ

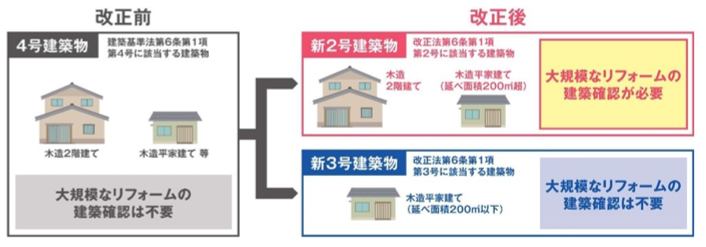

従来の建築確認・検査では、延床面積500㎡未満の住宅など4号特例(建築基準法第6条第1項第4号)に該当する木造建築物は、審査省略制度の利用が可能でした。

しかし2025年度より省エネ基準への適合が義務付けられたのと併せて、4号特例が縮小され、新3号建築物に該当する建築物のみ審査省略制度の対象になりました。

引用:国土交通省「2025年4月から4号特例が変わります」

この改正に伴い、建築確認対象の建築物が拡大しました。

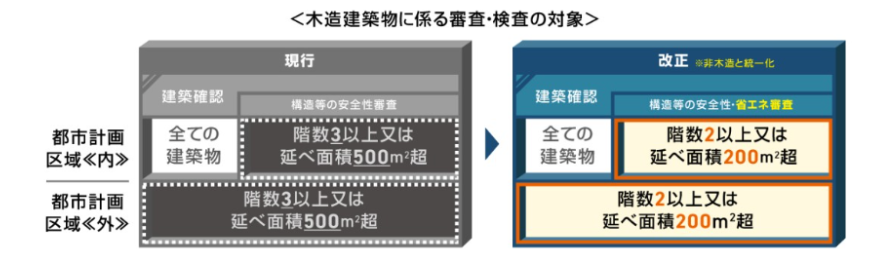

建築確認申請が必要な建築物

建築確認申請が必要な建築物は、住宅・非住宅の新築および床面積10㎡超の増改築を行う建築物です。

木造建築物に係る審査の対象は次のとおりです。

引用:国土交通省「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」

防火地域・準防火地域の場合、床面積の規模に関わらず建築確認が求められます。

建築確認申請が不要な建築物

建築確認申請が不要な建築物は、次のとおりです。

- 床面積10㎡以下の建築物の新築・増改築(防火地域・準防火地域は対象外)

- 床面積200㎡以下の特殊建築物(体育館・病院など)

- 土地に定着していない倉庫、カーポートなど

倉庫やカーポートは、床面積が10㎡超でも建築基準法で定める建築物の基準「外部から荷物の出し入れを行うことができ、内部に立ち入らない」を満たせば、建築物として扱われないため、建築確認申請の対象外になります。

確認済証の交付が必要になる4つの場面

建築確認済証が必要になる場面を4つ解説します。

建築の許可を得る

前述したとおり、住宅や商業ビル、マンションなど建築物を建てる施主は、確認済証を建築前に取得する必要があります。

確認済証がないと建築の許可が下りないので、確認申請はスムーズに進めましょう。

不動産取引で建築基準法に適合した建築物だと証明する

確認済証は建築物が建築基準法に適合していることを証明するものなので、物件の売買時にも重要な役割を果たします。

確認済証がないとその建築物は、建築基準法違反の可能性があると判断されます。

確認済証がなくても不動産取引は可能ですが、不動産価値を高めたり余計なトラブルを避けたりするためにも、用意しておくのが安心です。

既存建築物の増築を行う

2025年4月より、防火地域・準防火地域内での増築や防火地域・準防火地域外で10㎡を超える増築する建築物は、新3号建築物を除いて確認申請が必須になりました。

引用:国土交通省「2025年4月から木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります」

延べ床面積100㎡を超える建築物で大規模リフォームを行う場合、建築士による設計や工事管理も必要です。

住宅ローンを利用する

基本的に新築建築物で住宅ローンを利用する場合、確認済証がないと融資実行まで進めません。

例えば住信SBIネット銀行で住宅ローンを利用する場合、建築確認申請書・建築確認済証・検査済証などの提出が求められます。

参照:住信SBIネット銀行「住宅ローン よくある質問」

確認済証のない中古住宅を購入する場合は、台帳記載事項証明書など建築基準法に適合した住宅だと証明できる書類の用意が必要です。

確認済証でよくある質問4選

ここからは確認済証でよくある質問を4つ解説します。

確認済証はいつもらえる?

基本的に、建築確認申請の受理後35日以内に交付されます。

書類に不備がある場合は再申請が求められるため、交付がさらに遅くなります。

確認済証を取得しないと着工できないため、計画通りに進めるためには正しい申請書類を提出しましょう。

確認済証がない場合は再発行できる?

残念ながら、確認済証は再発行ができません。

中古物件を取得する際に確認済証がない場合も再発行は不可能です。

着工前に確認済証の交付を受けたら、紛失を防ぐためにきちんと保管しましょう。

確認済証の代わりに使える証明書は?

万が一、確認済証を紛失した場合、下記の証明書で代用できる場合があります。

| 書類名 | 概要 |

| 建築計画概要書 | 建築計画の概略(建築主・建築場所・敷地・建築面積・図面等)が記述された書類 |

| 台帳記載事項証明書 | 建築確認済証と検査済証の番号や交付年月日が役所の建築確認台帳に記載されているのを証明する書類 |

どちらの書類も、建築物のある市区町村で取得が可能です。

ただし、台帳記載事項証明書を利用したい場合、建築確認や完了検査を行っていない建築物は、台帳に記載が残っていないため証明書が発行できません。

地域によっては古い書類を保管していないケースもあるので、発行できるか役所の建築指導課等の窓口で確認しましょう。

確認済証があれば検査済証がなくてもいい?

確認済証があっても検査済証がないと不動産取引の際に不利になるので、あったほうが安心です。

現在の建築基準法では、完了検査後に検査済証が発行されないと使用許可が下りません。

しかし、1990年代までの建築物は完了検査を終えてなくても登記ができたため、完了検査をしない建築物も少なくありません。

検査済証なしで建築物の適法性を証明する場合は、「12条5項報告」を市区町村の役所に提出する方法があります。

12条5項報告では、確認済証に添付されている図書などを使用して建築物が建築基準法に適合しているという報告書を作成し、役所の審査をクリアできればその報告書自体が検査済証の変わりになります。

まとめ

確認済証は、建築物の設計段階で建築基準法に適合しているか確認し、クリアした建築物のみに交付される証明書です。

確認済証が交付されるまでは工事に着手できないので、竣工に遅れが生じないためにもスムーズな手続きを行いましょう。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。