住宅の省エネ性や安全性、維持管理、高齢者への配慮など、住宅性能を評価する制度は年々増えています。とくに2025年の省エネ基準義務化を境に、「性能を客観的に証明できるかどうか」は契約率や金融評価、販売スピードを大きく左右する要素となりました。性能を曖昧にした提案は、今やクレームや信頼低下のリスクにも直結します。

本稿では、住宅事業者にとって実務インパクトが大きい「住宅性能評価」制度の本質と省エネ基準との関係を整理します。

住宅性能評価とは

住宅性能評価とは、どのような制度でしょうか。はじめに、制度の目的と具体的な評価項目を押さえていきましょう。

住宅性能評価の目的

住宅性能評価とは、住宅の品質や安全性、省エネ性などを第三者が客観的に評価し、その結果を「住宅性能評価書」として交付する制度です。品質を数値や等級で可視化することで、トラブルの防止や付加価値の向上、金融機関での優遇などにつながります。

設計者・供給者にとっては、説明責任の強化だけでなく、仕様選定の根拠を示し、価格競争を避けるための武器となります。性能を体系的に示すことで、提案力と収益性の両立を実現できます。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」にのっとり、第三者機関が客観的に評価、評価書を交付します。

住宅性能評価の評価項目

住宅性能評価制度では、住宅の品質を10の分野・33の項目で評価します。各分野には耐震性や断熱性、劣化対策などが含まれ、住宅の総合的な品質を見える化します。

| 分野 | 項目 |

| 1.構造の安定 | 耐震等級、耐風等級、耐積雪等級、地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法、基礎の構造方法及び形式 など |

| 2.火災時の安全 | 感知警報装置設置等級、脱出対策、耐火等級 など |

| 3.劣化の軽減 | 劣化対策等級 |

| 4.維持管理・更新への配慮 | 維持管理対策等級、更新対策 など |

| 5.温熱環境・エネルギー消費量 | 断熱等性能等級、一次エネルギー消費量等級 |

| 6.空気環境 | ホルムアルデヒド対策、換気対策 など |

| 7.光・視環境 | 単純開口率、方位別開口比 |

| 8.音環境 | 重量/軽量床衝撃音対策、透過損失等級 など |

| 9.高齢者等への配慮 | 高齢者等配慮対策等級 |

| 10.防犯 | 開口部の侵入防止対策 |

項目には、必須・任意があります。また、戸建住宅と共同住宅では、満たすべき項目にも違いがあります。詳しくは一般社団法人住宅性能評価・表示協会が公表する「性能表示制度かんたんガイド」にまとめられています。

住宅性能評価と省エネ基準

住宅性能評価にも項目がある省エネ基準についても、改めて確認しておきましょう。

省エネ基準とは

省エネ基準とは、省エネ性能に優れた住宅が備えるべき「構造」や「設備」の基準を示したものです。建築物省エネ法により定められ、「外皮性能基準(断熱性など)」と「一次エネルギー消費量基準(エネルギー効率など)」の2つで構成されています。

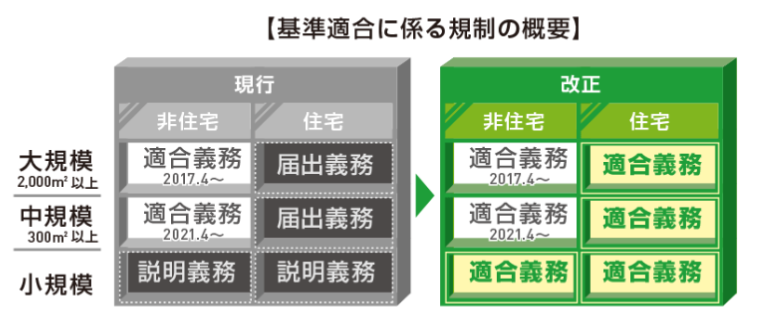

2025年4月より、小規模住宅(300㎡未満)を含むすべての新築建築物で省エネ基準適合が義務化されています。

省エネ基準がかかわる住宅性能評価項目

住宅性能評価のうち、省エネ基準に関わる分野は「5 温熱環境・エネルギー消費量」です。住宅性能評価も、断熱等性能等級(外皮基準)と一次エネルギー消費量等級によって建築物の性能を評価します。

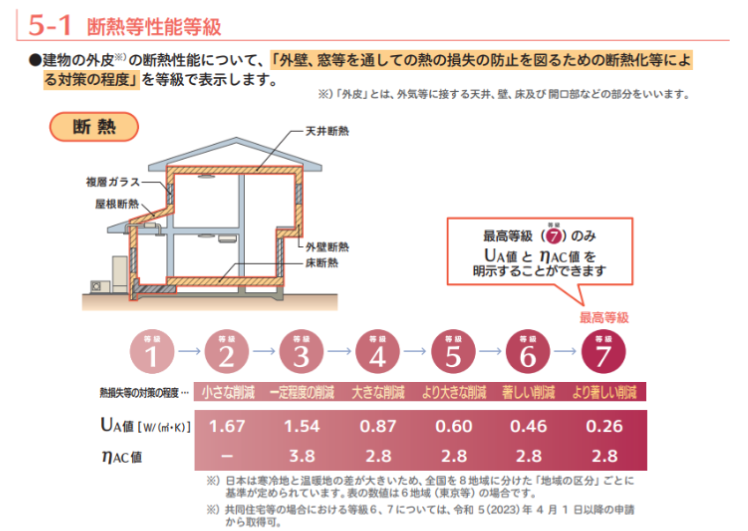

(1) 断熱等性能等級

断熱等性能等級とは、外皮(壁、窓、天井など)を介する熱の損失を防ぐ断熱対策の程度を、等級で示すものです。住宅性能評価では等級制が用いられており、省エネ基準ではUA値とηAC値による基準値が定められています。

住宅性能評価における断熱等性能等級

※ 新築住宅の住宅性能表示制度かんたんガイド|一般社団法人住宅性能評価・表示協会

断熱等性能等級は、等級1~7の7段階表示となっています。等級6・7は、ZEH等の普及による住宅の省エネ化に対応するため、2022年10月より新設されました。

断熱等性能等級はUA値(外皮平均熱貫流率)および、ηAC値(冷房期の平均日射熱取得率)によって決まります。UA値・ηAC値は気候の影響も大きく受けるため、全国を8つに分け、地域ごとに基準値を定めています。

〈参考:東京(6地域)の基準値〉

| 等級1 | 等級2 | 等級3 | 等級4 | 等級5 | 等級6 | 等級7 | |

| UA値 | - | 1.67 | 1.54 | 0.87 | 0.60 | 0.46 | 0.26 |

| ηAC値 | - | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |

省エネ基準における外皮基準

省エネ基準も外皮の性能はUA値とηAC値を使って定めています。東京(6地域)の省エネ基準は、UA値0.87、ηAC値2.8です。省エネ基準=最低ライン、等級5〜7は差別化ゾーンであり、顧客説明や広告表現で優位性を持てる領域です。

地域ごとの省エネ基準と、さらなる省エネをめざす「強化外皮基準」を表にまとめました。参考にしてください。

|

地域→ |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

省エネ基準 |

UA |

0.46 |

0.46 |

0.56 |

0.75 |

0.87 |

0.87 |

0.87 |

- |

|

ηAC |

- |

- |

- |

- |

3.0 |

2.8 |

2.7 |

6.7 |

|

|

強化外皮基準 |

UA |

0.40 |

0.40 |

0.50 |

0.60 |

0.60 |

0.60 |

0.60 |

- |

|

ηAC |

- |

- |

- |

- |

3.0 |

2.8 |

2.7 |

6.7 |

|

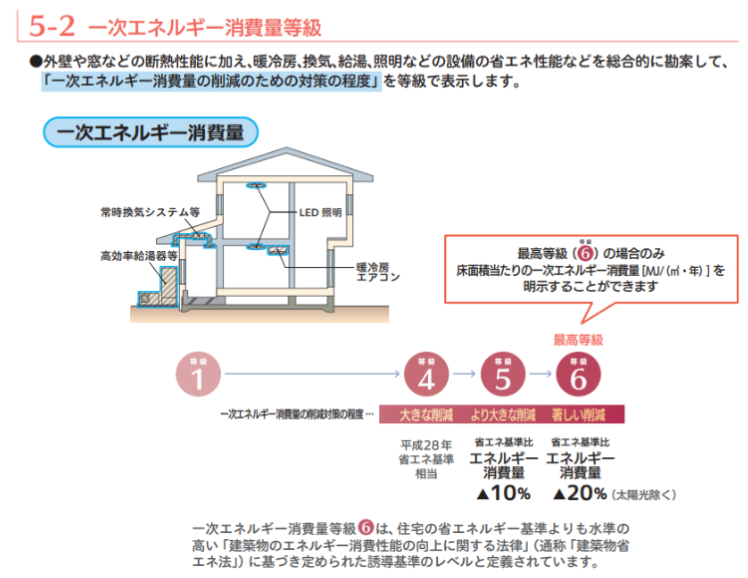

(2) 一次エネルギー消費量等級

一次エネルギー消費量等級とは、住宅が消費する一次エネルギー量の程度を等級化したものです。断熱性能の向上と高効率設備の採用による使用量減少が望ましいとされます。

一次エネルギー消費量はBEIという指標で示され、設計の一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量で計算できます。

住宅性能評価における一次エネルギー消費量等級

住宅性能評価では、実際には等級1~6の6段階ですが、住宅性能評価で使用される主要な等級は4~6となります。最高等級の6になると、BEI≦0.8となり、これは省エネ基準でいう誘導基準に相当します。

省エネ基準における一次エネルギー消費量

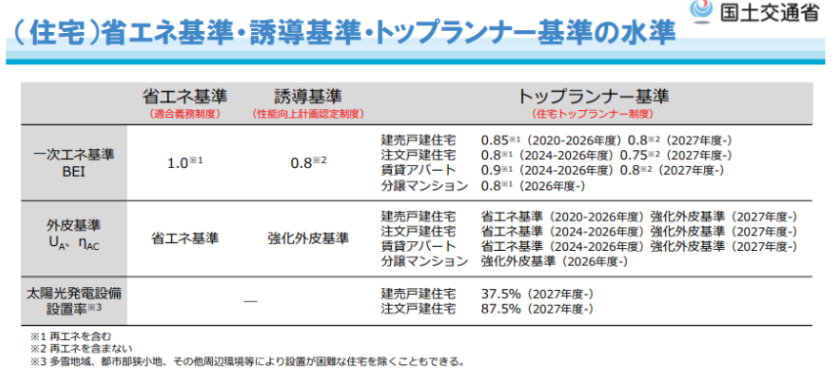

※ (住宅)省エネ基準・誘導基準・トップランナー基準の水準|国土交通省

一次エネルギー消費量基準は、省エネ基準が明確に定めています。UA値・ηAC値のように、地域による基準値の差はありません。全国一律で、以下が基準値となります。

〈一次エネルギー消費量基準〉

| 省エネ基準 | BEI≦1.0 |

| 誘導基準 | BEI≦0.8 |

なお、省エネ基準は大規模な住宅供給事業者を対象とした「住宅トップランナー制度」にて、誘導基準相当~上回るBEI基準も定めています。

住宅性能表示制度とは

住宅性能評価と似た制度に、住宅性能「表示」制度があります。両者の違いを、具体的に解説します。

住宅性能評価制度と住宅性能表示制度

住宅性能評価制度は、住宅の性能を10分野33項目(新築)にわたって「評価」する制度でした。一方、住宅性能表示制度は、住宅性能評価制度が評価した結果(住宅性能評価書)があると、ラベル化して「明示」する制度です。

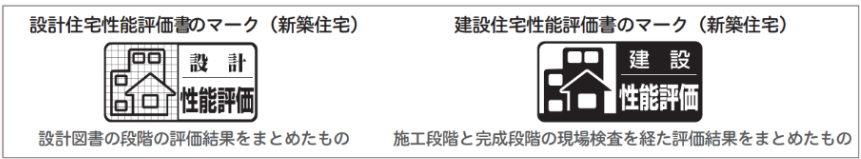

住宅性能評価書は設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の2種類があり、それぞれに対応したラベルが用意されています。

- 設計住宅性能評価書:設計段階の評価結果のまとめ

- 建設住宅性能評価書:施工・完成段階の検査を経た評価結果のまとめ

住宅性能表示制度と省エネ性能表示義務

住宅の性能を表示する制度を、もう1つ押さえておきましょう。「省エネ性能表示」です。建築物省エネ法に基づき、2025年4月1日以降は原則すべての新築住宅・建築物で省エネ基準への適合が「義務」となります。

また、販売・賃貸時の省エネ性能の表示については、現行法では「努力義務」とされています。ただし、国土交通大臣による指導・勧告等の行政措置が定められているため、実質的には必須に近い扱いとなっています。

※ 建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表⽰制度|国土交通省

省エネ性能ラベルは、消費者が建築物を購入・賃借する際、省エネ性能の面からも建築物を比較・判断できるようスタートした制度です。

ラベルは住宅種別および評価者によって8種類に分けられています。住宅性能表示制度を管轄する一般社団法人住宅性能評価・表示協会による評価を受けると、第三者評価のラベルを使用できます。

住宅性能表示制度の取得手順

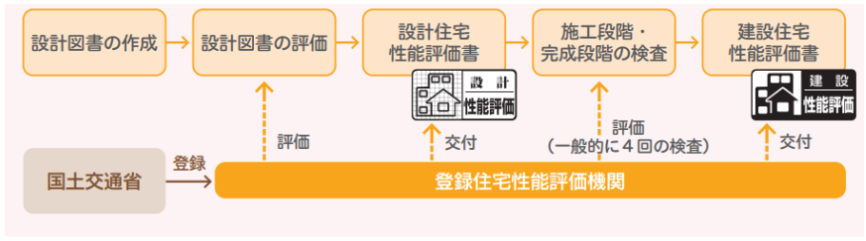

住宅性能評価制度にのっとり、評価書を手にするまでの流れを見てみましょう。

まず、作成した設計図書を、国土交通省に登録済みの「登録住宅性能評価機関」に提出し、評価を依頼します。評価が完了すると、この時点で「設計住宅性能評価書」が交付されます。

その後、着工・竣工となりますが、途中で以下の回数分の現場立ち入り検査が必要です。

- 3階建て以下の住宅(集合住宅)は原則4回を目安

- 4階以上の住宅(集合住宅)は階数等に応じて設定

(※実際の回数は評価機関の要領・建物条件により異なります)

検査がすべて完了すると、「建設住宅性能評価書」が交付され、マークの表示が可能となります。

手続きは煩雑に見えますが、設計初期に仕様方針を確定し、評価機関と連携することで、検討の二度手間や追加コストを防げます。実務では、設計フェーズで性能ラインを確定すべき制度です。

住宅性能評価制度のメリット

住宅性能評価の取得は手間がかかる一方、メリットも4つあります。それぞれを解説します。

住宅の性能が可視化される

住宅性能評価の最大の利点は、複雑な住宅性能を「等級」や「数値」でわかりやすく可視化できることです。数字による説明は説得力があり、専門的な言葉よりも消費者に伝わりやすい表現となります。

とくに、近年注目が集まる省エネ性能や、安全性に関する性能の可視化は、消費者にも歓迎される可能性が高いでしょう。

住宅ローン減税の対象になる

住宅性能評価を交付された住宅は、住宅ローン減税の対象となります。ただし、住宅ローン減税の申請に利用できるのは、「断熱等性能等級および一次エネルギー消費量等級の両方を取得している」「建設住宅性能評価書」に限られる点に注意してください。

あわせて、住宅性能評価書を取得していれば、耐震等級に応じた地震保険料の割引も受けられます。

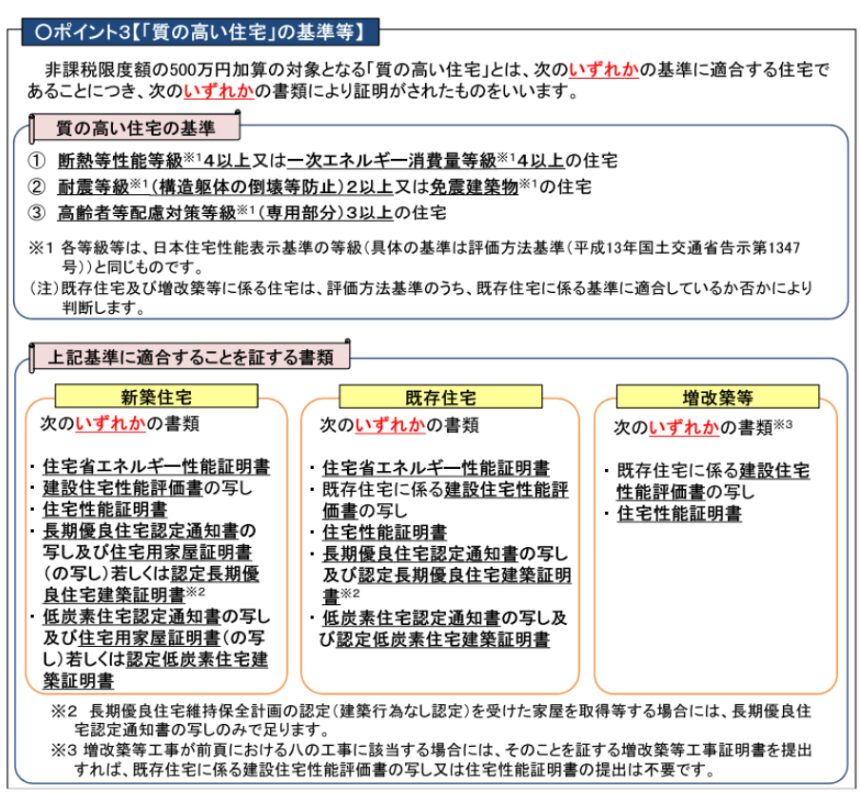

贈与税の非課税枠が拡大される

※ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について|国土交通省

住宅性能評価書を取得した住宅は、住宅取得資金にかかわる贈与税の非課税枠が拡大されます(※年度の制度により金額は変動)。

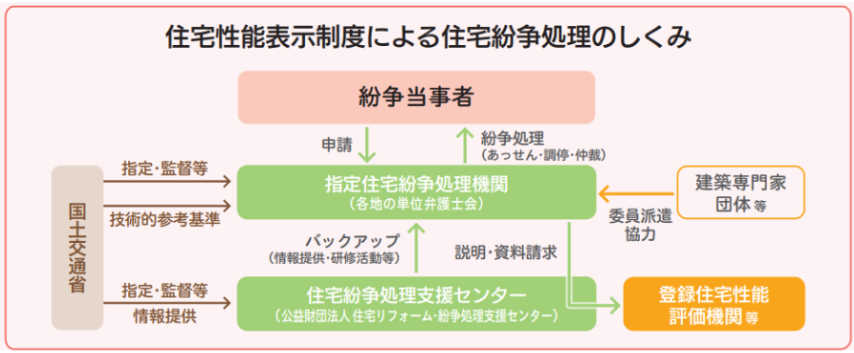

紛争処理機関によるトラブル解消サポートが受けられる

住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、万一のトラブル時に専門家のサポートを受け、解決を図ることができます。性能評価書に記載された内容に関するトラブルだけでなく、請負契約・売買契約など、当事者間で発生したすべてのトラブルに対応してもらえる点がポイントです。

まとめ

住宅性能評価は、安全や性能、維持などに関する性能を評価する制度です。10分野にわたる評価項目には省エネに関する内容もあり、省エネ基準とも関連しています。

住宅性能評価の取得には所定の機関による評価・検査が必要で、時間も手間もかかります。ただ、わかりにくい「性能」を可視化できる点、また消費者も金銭的なメリット享受できるなど、利点も多い制度です。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。