「お客様から『GX ZEHって何ですか?』と聞かれて、自信を持って答えられますか?」

GX ZEH(新ZEH)への移行は、省エネ義務化後の次なる一手であり、基準引き上げへの戸惑いも少なくありません。しかしこの新基準は、将来の住宅市場での競争力や設計・施工技術にも大きく影響します。設計者はUA値やBEIの計算更新、ゼネコンは高断熱施工やHEMS導入の技術革新、デベロッパーは資産価値維持を見据えた商品企画が必要です。

この記事を読めば、以下のことが明確になります。

- GX ZEHが、現行ZEHと比べて「具体的に何が、どう変わるのか」

- 設計事務所・デベロッパー・ゼネコン、それぞれの立場で「今から何を準備すべきか」

- コストアップ懸念を払拭し、施主に喜ばれる「提案の切り口」と「最新補助金情報」

未来のスタンダードを先取りし、競合と差をつけるための正確な知識を、ここで一気にアップデートしましょう。

新ZEHとは

2027年4月から施行予定の新基準は政府資料で「GX ZEH」と呼ばれており、現行ZEHの定義を発展させたものです。

なぜ、ここにきて基準が引き上げられるのでしょうか。まずは、基準引き上げの背景から解説します。

ZEH基準が引き上げられる背景

政府は2050年カーボンニュートラル達成に向け住宅部門の省エネ化を重視しています。日本のCO₂排出量の約15%が家庭部門から排出されており、戸建て・集合住宅のゼロエネルギー化は必須課題です。

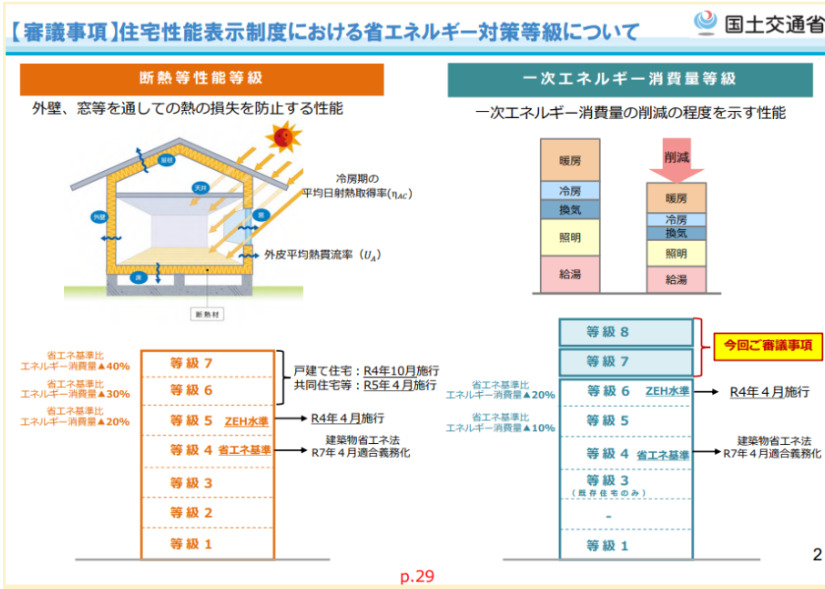

一方、補助金等の各種施策も奏功し、市場にはZEHや、ZEHの上位仕様であるZEH+の住宅も増えてきました。ただ、普及に伴い、基準が実態に対応できていないとの課題も、浮上しています。ZEH+で自家消費拡大のための設備機器やメニュープランが拡充されてはいるものの、選択要件に含まれないケースがある、といった例です。

現在、住宅業界は「2030年度以降の新築住宅にZEH水準の省エネ性能を確保」「2050年には新築・既存のストック平均で現行ZEH水準の省エネ性能確保」を目指しています。この達成に向けて基準の見直しが必要となり、今回の改正に至りました。

ZEHの普及状況

※ 更なる省エネ・非化石転換・DRの促進に向けた政策について|資源エネルギー庁

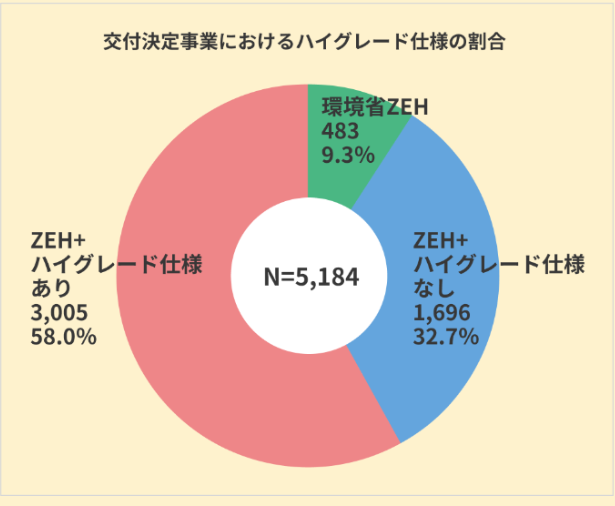

ZEHの普及状況は、どのようになっているでしょうか。

資源エネルギー庁によると2023年度時点、新築着工数に対して、ZEHは30%近くまで伸びています。

集合住宅を対象としたZEH-Mは、新築着工件数の50%近くに達するようになりました。

2025年度、すべての新築住宅に対し、省エネ基準適合が義務化されました。市場や消費者の意識が省エネに集まる気運も高まっており、ZEH基準の見直しは今が最適なタイミングとも考えられます。

ZEH基準見直しの要点

現行ZEHから新ZEHへの基準見直しは、以下の4つのポイントにまとめられます。

- 断熱、省エネ性能のさらなる向上

- 自家消費に資する設備の設置

- ZEH Oriented/ZEH-M Orientedの見直し

- 太陽光発電システムの搭載率の増加促進

新ZEHは、断熱等性能等級6を満たし、再エネを除いた一次エネルギー消費量を35%以上削減することが必須です。再エネ導入後は100%以上の削減でGX ZEH、115%以上でGX ZEH+と区分されます

具体的な数値は、次章で解説します。続きをご覧ください。

新ZEHの基準を数値で解説

新ZEHの基準は、どの程度引き上げられるのでしょうか。数値を挙げて解説します。

新旧ZEH基準を比較

現行のZEH基準と、新ZEHの基準を比較してみましょう。戸建住宅と集合住宅に分け、表にまとめます。

|

戸建住宅 |

集合住宅 |

|||

|

現行ZEH |

新ZEH |

現行ZEH |

新ZEH |

|

|

断熱等性能等級 |

断熱等級5 |

断熱等級6 |

断熱等級5 |

断熱等級6 |

|

一次エネルギー消費量削減率(省エネのみ) |

20% |

35% |

20% |

35% |

|

設備要件 |

- |

・高度エネマネ ・*蓄電池(PVありの場合) |

- |

- |

|

*Oriented適用条件 |

・多雪地域 ・都市部狭小地 |

・多雪地域 ・都市部狭小地 |

(条件なし) |

・多雪地域 ・6階以上 |

|

再エネ要件 |

ZEH:100% Nearly ZEH:75% |

新ZEH+:115% 新ZEH:100% Nearly 新ZEH:75% |

ZEH-M:100% Nearly ZEH-M:75% ZEH-M Ready:50% |

新ZEH-M+:115% 新ZEH-M:100% Nearly 新ZEH-M:75% 新ZEH-M Ready:50% |

*ZEH Orientedは従来同様、垂直積雪量1m以上の多雪地域や北側斜線制限下の都市部狭小地に限り適用されます。集合住宅では多雪地域に加え6階建以上の建物が対象になります。

*太陽光発電の有無にかかわらず、新基準住宅で蓄電池やHEMS等の導入が必須です。

断熱等性能等級は、戸建・集合ともに断熱等性能等級6が条件となります。断熱等性能等級6を満たすために必要なUA値・ηAC値は、下表のとおりです。

あわせて、省エネのみでの一次エネルギー消費量削減率も35%に上昇します。再生可能エネルギーを合わせた、建築物全体での一次エネルギー消費量削減率は、最大で115%となります(ZEH+/ZEH-M)。

以上、GX ZEH(新ZEH)のポイントをまとめると以下となりますので要点を押さえておきましょう。

ポイント1:断熱性能は「等級6」が当たり前に

ポイント2:省エネ削減率は「35%」へ(一次エネ等級7レベル)

ポイント3:HEMSは必須、蓄電池も“標準搭載”の流れへ

新ZEHの選択要件

新定義では太陽光発電設備に加え、HEMS導入や実効容量5kWh以上の蓄電池設置が必須となり、EV充電設備やPVTシステムなど自家消費を拡大する設備の採用も求められます。

改定後は、以下のうち少なくとも1つは、満たさなければなりません。

◎ 再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置

- 蓄電池の設置

- PVTシステムの導入

- 太陽熱利用システムの設置

- 昼間にわき上げできる給湯器の設置

- EVの充電/充放電設備の設置

◎ 高度エネルギーマネジメント(HEMS)導入

新ZEHはGX志向型住宅基準となる

新ZEHの基準を見て、「どこかで見た気がする」と感じる人もいるかもしれません。

- 断熱等性能等級6

- 再エネを除き、一次エネルギー消費量削減率35%以上

- 再エネを含む、一次エネルギー消費量削減率100%以上

- 高度エネルギーマネジメント(HEMS)導入

以上の新ZEH基準は、現行のGX志向型住宅と同水準です。GX志向型住宅を、高い補助金とともに先行させ、市場に省エネ性能の高い住宅を普及させつつ、ZEH水準を引き上げて全体の省エネ性能を高めるという図式が見て取れます。

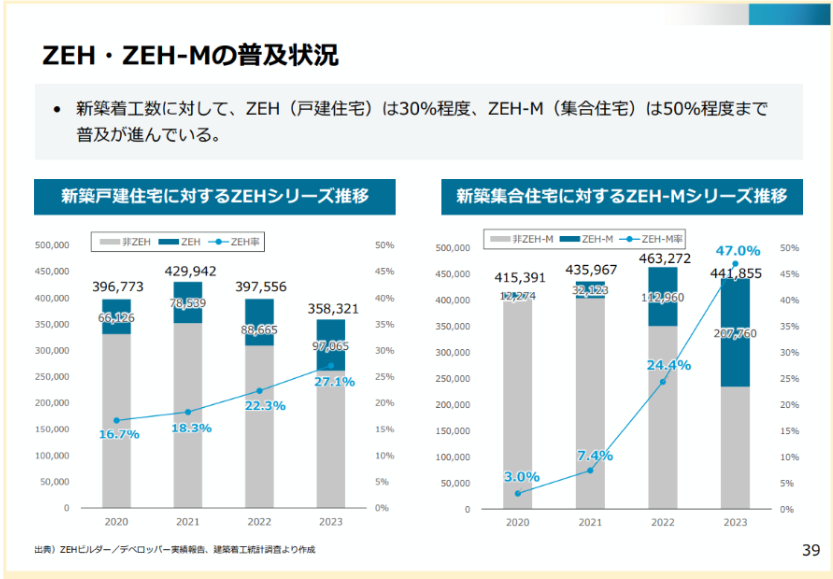

一次エネルギー消費量等級の新設が検討中

現行制度では、一次エネルギー消費量等級は6が最上位です。上記URLの国土交通省の審議資料では、一次エネルギー消費量等級の上位区分として等級7(BEI≦0.7)と等級8(BEI≦0.65)の創設が検討されています。今後の省エネ基準引き上げも見据えた情報として補足すると良いでしょう。

新ZEHが住宅業界にもたらす変化

ZEH基準が改定され、誕生する新ZEHによって、住宅業界が踏まえるべき影響を、4つの観点から解説します。

住宅業界全体の展望

今でこそGX志向型住宅は“最高水準”と呼ばれる住宅仕様です。しかし、普及モデルであるZEHがGX志向型住宅と同水準となることを踏まえると、今後はGX志向型住宅(≒ZEH)が住宅の標準となっていくと考えられます。

さらに、一次エネルギー消費量等級の新設が検討されている事実を踏まえると、日本の住宅の省エネ基準は、今後も段階的に引き上げられていく可能性があると考えられます。まずは現行のZEHより高い水準であるGX志向型住宅を建築する技術・ノウハウを蓄積し、市場全体の動向に対応できる体制を整えることが重要です。

断熱性能向上・一次エネルギー量削減技術

断熱等性能等級の引き上げ、また一次エネルギー消費量削減率アップ(新ZEH+)は、建築業界に高度な設計・施工技術を要求します。断熱材そのものの変更や厚みの確保、窓の高性能化、気密性の確保、さらに換気システムなど、これまで以上に知識と技術力が必要になることは、間違いないでしょう。

同時に、建築コストの問題にも直面するはずです。ただでさえ高騰が続く建築コストの課題に、高性能な住宅設備を取り入れれば、施主の予算を簡単にオーバーする可能性が出てきます。

住宅の省エネ化に関して説明し、施主の同意を得る丁寧なコミュニケーションが必要となり、従前以上に契約・設計に時間がかかることも考えられます。

エネルギーマネジメントの知見

新ZEHでは、高度エネルギーマネジメントシステム(HEMS)の導入や蓄電池の設置が追加要件となる見込みです。太陽光発電システムで創り出したエネルギーの自家消費を進めつつ、効率の良いエネルギー使用を実現するという目的達成のためです。

ただ、こうした分野は、消費者にとって難解です。今後は、太陽光や蓄電池システム、HEMSに関する知見と説明能力が、今まで以上に求められるようになるでしょう。

あわせて、住宅業界にもデジタル化の波が押し寄せているとも考えられます。エネルギーに関するデータの収集や分析、遠隔操作といった、AI・IoT方面の技術も必要になります。

「コストアップ…」の懸念を“提案チャンス”に変える、ZEH補助金制度の動向

「性能が上がるのは分かるけど、コストが…」という懸念は当然です。

そこで、補助金をフル活用し、初期投資のハードルを下げる提案をしていきましょう。

2025年時点で実施されている補助金「住宅省エネ2025年キャンペーン『子育てグリーン住宅支援事業』」では、GX志向型住宅対象の補助金のほうが、ZEH対象補助金より高額です。

- GX志向型住宅:160万円

- ZEH水準住宅:40万円

その差はなんと4倍。今後、GX ZEH水準が補助金の中心となることは確実です。「これだけの補助金を使えば、性能を上げても実質的なご負担は大きく変わりません。

むしろ、「将来の光熱費を考えれば断然お得ですよ」と、具体的な金額で示すことが施主の納得感につながります。

あわせて、蓄電池に対する補助金も新設されるなど、補助金関連情報は随時、注視していく必要があります。

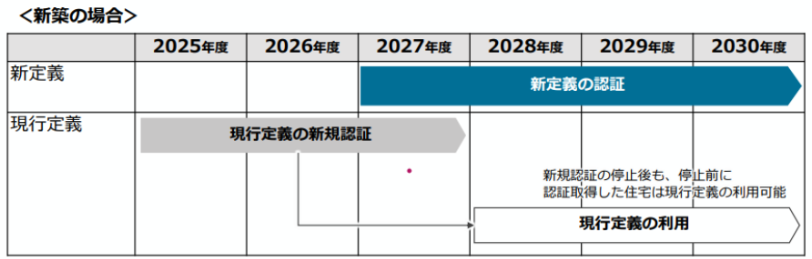

新ZEHの施行スケジュール

※ 更なる省エネ・非化石転換・DRの促進に向けた政策について|資源エネルギー庁

新ZEHは、2027年度から新規認証が始まる予定です。なお、現行のZEHは2027年度内に、新規認証が停止されます。

建築が2027年度以前であった住宅の改修では、現行ZEHでの認証取得も可能となる予定です。

また、新ZEHは2027年度以降に建築される住宅を対象としており、現行制度でZEH認証を受けた建築物は、今後も定義の継続利用が可能です。

「ウチには関係ない」は通用しない!立場別・GX ZEHへの“宿題リスト”

この変化は、業界全体に大きな影響を及ぼします。それぞれの立場で、今から何を準備すべきか、具体的な「宿題」をリストアップしました。

【設計事務所の皆様へ】

宿題:エネルギーマネジメントを含めた「暮らしの提案力」を磨く

UA値・BEI計算はもちろん、HEMSや蓄電池、V2Hをどう組み合わせ、施主のライフスタイルに最適なエネルギーマネジメントを提案できるかが問われます。設備メーカーとの連携を深め、複雑な仕組みを分かりやすく翻訳するスキルが強力な武器になります。

【デベロッパーの皆様へ】

宿題:「将来の資産価値」を軸にした商品企画を

2027年以降、「GX ZEH非対応」の物件は「時代遅れの家」と見なされるリスクがあります。「光熱費が安く、停電にも強い家」という明確な付加価値を、販売戦略の柱に据えるべきタイミングです。

【ゼネコンの皆様へ】

宿題:ワンランク上の「高断熱・高気密の施工技術」を標準化する

断熱等級6を安定してクリアするには、現場の施工品質がこれまで以上に重要になります。協力会社を含めた技能講習の実施や、施工マニュアルの見直しなど、現場レベルでの品質管理体制の再構築が急務です。

まとめ「GX ZEHのこと、詳しいですね!」その一言が、未来の信頼を築く

日本の住宅省エネ性能を一層向上させるべく、2027年度からZEHの基準を引き上げた「新ZEH」が施行される予定です。

断熱性の向上による健康・快適な暮らし。自家消費設備による光熱費の削減とレジリエンス強化。そして、カーボンニュートラルという社会全体の目標への貢献。

この変化の波にいち早く乗りこなし、施主一人ひとりの暮らしに寄り添った提案ができる担当者こそが、これからの時代に選ばれ続けます。

また、新ZEH認証を受けるための省エネ計算にも対応しなければなりません。住宅業界全体を巻き込む大きな変化にいち早く対応していくためにも、社内の業務効率化も必要ではないでしょうか。外注できる業務は外注し、自社スタッフをコア業務に集中させるといった改革を検討しても良いタイミングかもしれません。

省エネ計算をはじめ、省エネ適判や住宅性能評価など、手間のかかる業務は外注し、自社のリソースをコア業務に集中させれば、円滑な計画進行が期待できるのではないでしょうか。

累計3,000棟以上の省エネ計算実績、リピート率93.7%、審査機関との質疑応答まで丸ごと外注できる環境・省エネルギー計算センターにぜひご相談ください。

※専門的な内容となりますので、個人の方は設計事務所や施工会社を通してご依頼をお願いいたします。